消費税増税前は税率アップによる代金支払い額の増加を避けようと、駆け込み需要が発生するのが恒例でした。しかし、今年10月に消費税増税を控えた今、前回のような大きな駆け込み需要は見られません。今回の増税前の消費の実態と、なぜ駆け込み需要が低調なのかその理由を探ってみました。

目次

現在の状況と前回増税時(2014年4月)との比較

今回の増税前の駆け込み需要は低調なことが発表されています。

日銀は7月末に駆け込み消費の『規模は前回増税時と比べ限定的』との分析を公表しました。

また、経産省は商業動態統計(6月分速報)で家電類の販売額が7か月連続増加していることを公表し、駆け込み需要の存在を認めています。

ただし、高額商品の代表格の自動車は、販売台数(一般車)が7月までの2019年分の累計で、前年比0.4%の微増にとどまったことがわかっています。

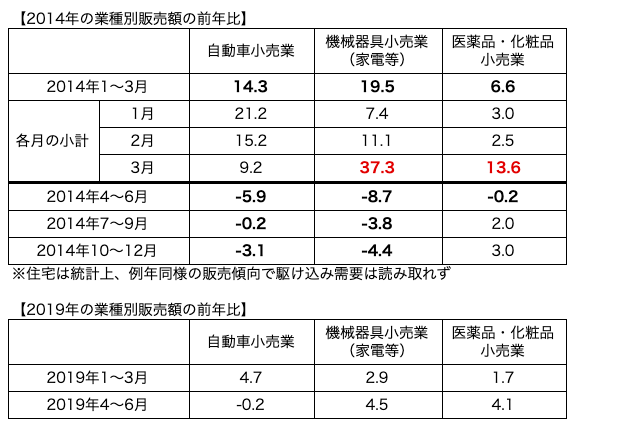

駆け込み需要が低調なことは、前回増税時と今年の実績を比較すればすぐに理解できます。

前回2014年の増税前の3か月間(1~3月)では、自動車や家電等は前年比2ケタの大幅な販売拡大が見られたほか、家電類と医薬品・化粧品は増税1か月前に売上が激増しました。増税後の反動も激しく、家電類は増税前3か月分の増分とそれ以降の1年間のマイナス分が拮抗しており、1年分の需要の先食いがあったことが推測されます。

一方、今回は先回ほどの大きな売上拡大は今のところ見られません。むしろ自動車は直近で販売額がマイナスになっているほどです。

現在の販売傾向から、10月の消費税増税前後の需要の偏りは家電類を除けばほとんど見られず、増税後の反動減による悪影響もほぼないと考えられます。

【参考】

『商業動態統計』経済産業省

https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syoudou/index.html

今回増税前の駆け込み需要が低調な理由3つ

前回は1年間の需要を先食いするほど大きかった駆け込み需要が今回見られないのは、今後の増税見通しが不透明なことや、政府の平準化政策のためと考えられます。また、政府肝いりのキャッシュレス決済によるポイント還元もその一因です。

増税幅が前回より小さく、今後の増税予定もないため

前回の駆け込み需要が起こった原因は、2014年4月に消費税が5%から8%になり増税幅が3%と大きくなり、翌年2015年10月に10%への税率引き上げが予定されていたためでした。

今後1年半で消費税率が当時の5%から10%へと倍になるということで、増税直前に人々はこぞって買い物に走ったわけです。ただし、2014年の駆け込み需要の反動で消費が低迷し、デフレを憂慮した政府により消費税率10%への引き上げが何度も延期されることになりました。

今年10月に消費税が8%から10%になり、増税幅率が2%と小さいことが今回の駆け込み需要が低調な理由の一つです。

しかし、近い将来に消費税率が倍になると予定されていた2014年当時と比べると、今回は参院選前には消費税増税に対して懐疑的な向きもあったりと、心理的な面での危機感がそれほどないことが駆け込み需要が低調な一番の理由と考えられます。

政府の平準化対策

政府は前回増税時の教訓を生かすべく、景気に悪影響を及ぼさぬよう、需要を平準化するための様々な施策を実施する予定です。

自動車に関わる税の廃止や軽減

政府は自動車購入時の「自動車取得税」を消費税増税と同時に廃止し、「環境性能割」を導入します。なお、移行措置により1年間は事実上減税扱いになります。さらに、10月以降に登録された自動車は毎年の自動車税の引き下げ対象となり、燃費の高い車を除き、消費税増税を境に負担が上がることがないよう配慮しています。

ただ、新車需要自体が頭打ちもしくは低下傾向にあり、駆け込み購入するほどの潜在的な需要に乏しいというのも理由となっています。

住宅取得に対する優遇措置

今のところ、新築住宅・マンションの駆け込み需要はほとんど見られませんが、政府は住宅ローン控除の延長や住宅取得にともなう給付金の増額を決定しています。この政府の施策のほか、首都圏のマンション価格高騰による消費者の買い控え、顕著な成約率の低下という増税以外の要因も大きいです。

キャッシュレス決済でのポイント還元

政府は今年10月から東京オリンピック前の2020年6月まで、中小事業者の店舗で購入した商品金額の5%(大手のフランチャイズ店は2%)相当をポイントとして消費者に還元します。これは制度に参加できない大企業を刺激し、対抗策として自社負担の還元セール実施を表明する企業が相次いでいます。ポイント還元の対象品は多岐にわたるため、これも駆け込み需要を抑える一定の効果があるとみられます。

まとめ

10月の消費税増税を前にして、前回のような大きな駆け込み需要は見られません。前回と違い、短期間でのさらなる増税予定がないこと、政府の需要平準化政策が功を奏していることが要因です。

駆け込み需要は増税前直前がピークになるため、断定はできませんが、今回の消費税引き上げ後に消費の大幅な反動減が起こることは考えにくく、景気への影響も軽微だと考えられます。

消費税増税による物価上昇の可能性もありますが、経済情勢を落ち着いてよく見定めて行動するようにしましょう。