目次

はじめに

こんにちは。株式会社ウェルス・パートナー代表の世古口です。

今回の記事では、「ご自身にとって最適な債券の残存期間は何年なのか」「債券ポートフォリオを作るときの最適な残存期間の決め方」について解説します。

米ドル債券の最適残存期間の早見表を使った「最適な残存期間の決め方」

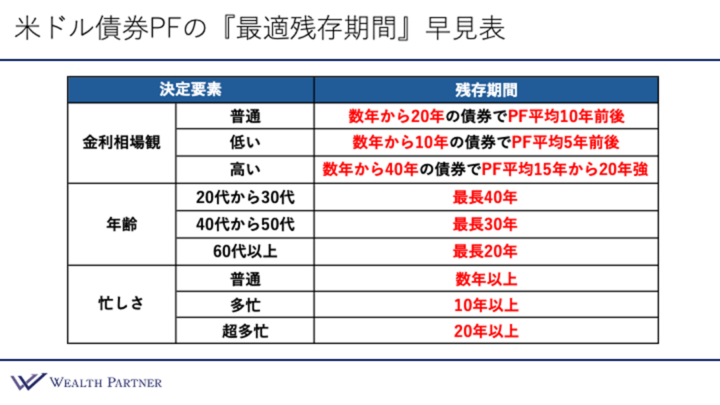

ご自身に最適な債券の残存期間を決めるときは3つの要素があります。

- 金利相場観 / 今、金利が低いのか高いのか、普通なのか、金利に関してどう思っているのか。債券の残存期間を決めるときに大きく影響する要素

- 年齢 / ご自身の年齢。20代~30代、40代~50代、60代以上

- 忙しさ / 私生活や仕事が超多忙なのか、それとも普通なのか、など。この要素で債券の残存期間を決める方はあまり多くはないが、一定数はいらっしゃるので。それほど重要ではないかもしれない。

ご自身に合った債券の残存期間を決める際の要素について順番に見ていきます。

要素①金利相場観

現在の米ドル債券の年限にもよりますが、金利は4%台が相場です。

この金利相場を普通と考えるなら、残存期間が数年から20年の債券を選び、債券ポートフォリオ全体の平均残存期間10年前後を目指すのがいいと思います。

今の金利が低いので今後上がると考えている場合、残存期間を短くするのがいいと思います。この場合、数年から10年の残存期間がある債券がおすすめです。債券ポートフォリオ全体の平均残存期間を5年前後にするのがいいと思います。

今の金利が高く、今後は金利が下がってしまう。このように考えている場合は、残存期間の長い債券がおすすめです。債券の残存期間はできるだけ長いものを選び、債券ポートフォリオ全体では残存期間の平均が15年から20年強くらいにするのがいいと思います。

金利の相場観で債券の残存期間を決める方法は、わかりやすく、理にかなっている方法ではないかと思います。

要素②ご自身の年齢

年齢は「債券は最長〇年まで」という最長期間を区切るときに使える要素になります。

たとえば20代から30代の場合、投資に使える期間も長くなります。お若い富裕層の方の場合は長期間運用できるわけですから、最長40年くらいまでの債券に投資する、それくらいまでの期間の債券に投資するというふうに期間を区切れるわけです。

40代~50代の富裕層の方の場合、20代や30代の富裕層の方より投資に使える期間や運用期間は短くなります。そのため、20代や30代の富裕層の方より残存期間が短めの債券を選ぶことがポイントです。

たとえば残存期間30年の債券だと、償還のときに40代の方は70代、50代の方は80代になります。そう考えると、最長30年くらいの債券となるわけです。

60代以上の富裕層の方になると、平均余命が大体20年ぐらいあると考え、最長20年くらいの債券に絞って債券ポートフォリオを作ります。

このように、年齢によって「ここまでの残存期間の債券」と限定するという残存期間の決め方です。

要素③ご自身の忙しさ

ご自身に合った債券や債券ポートフォリオの残存期間の決め方の3つめの要素が忙しさです。

なぜ忙しさが残存期間を決める要素になるのかというと、忙しさによって資産運用や投資への考え方や使える時間、労力などが変わってくるからです。

たとえばとてもお忙しい方の場合、債券投資した後に「忙しいから何もしたくない」「償還された後の再投資もあまり考えたくない」という方もけっこういらっしゃいます。

勤務医をされている富裕層の方や開業医をされているの富裕層の方の場合、本当にお忙しいので、10年くらいは何もしたくない、再投資も考えたくないといったケースが多いです。放置しておきたいという方も実際にいらっしゃいます。

普通の方の場合は債券の残存期間数年以上にする。超多忙の方の場合は残存期間20年以上、多忙な方の場合は残存期間10年以上。このような債券の残存期間の決め方もあると考えていただければと思います。

複合的な要素で債券の残存期間を決める方法もある

金利相場観が低くて、年代は40代や50代。忙しさが多忙であれば、債券の残存期間選びはどうすべきなのでしょう。

金利相場観の考えでは残存期間が数年から10年がおすすめ。忙しさから考えれば、残存期間20年以上がおすすめ。このようなケースではどうやって債券の残存期間を決めるかが問題です。

このようなケースでは多くの場合、優先順位をつけます。

- 金利相場が大事だと考えている、相場予想に自信がある / 金利相場の要素を優先して決める

- 年齢や余命が大事だと考えている / 年齢の要素を優先して決める

- 仕事の多忙さに合わせたい / 超多忙や多忙など、忙しさの要素を優先して決める

債券の残存期間の決め方は富裕層の方の考え方や状況にもよりますので、「何を優先すべきか」を考えていただく必要があるのではないかと思います。

複合的な要素での債券の残存期間の決め方として3つの事例をご紹介できればと思います。

複合的な要素での債券の残存期間の決め方|事例①

- 金利:高い状況である

- 年齢:40代~50代

- 忙しさ:普通

金利と年齢の要素を主に重視して、債券の残存期間を数年から30年に絞り、債券ポートフォリオの平均残存期間は15年から20年くらいを目指す。

金利・年齢・忙しさをそれぞれ切り取って、最適な債券残存期間を決めるというやり方です。

複合的な要素での債券の残存期間の決め方|事例②

- 金利:普通

- 年齢:60代

- 忙しさ:けっこう多忙で、再投資については10年くらい考えたくない

忙しく「10年くらい投資については考えたくない」ということなので、残存期間は10年以上の債券にする。年齢は60代なので20年までの残存期間の債券にして、債券ポートフォリオの残存期間の平均は10年から15年を目指す。

要素を複合的に取り入れた、このように決めるやり方もあります。

複合的な要素での債券の残存期間の決め方|事例③

- 金利:相場が高い

- 年齢:60代以上

金利相場を考えると残存期間の長い債券にしたいと考えました。しかし、年齢を考えると残存期間が短い方が良いのではないかとも考えられます。債券の残存期間の決め方に悩むケースだと言えるでしょう。このケースでは要素ごとに最適な債券の残存期間が矛盾しているわけです。

矛盾する場合は「どちらの要素を優先するか」で決めていただくしかないかなと思います。

年齢より相場の要素を重視するなら30年や40年など、残存期間が長い債券で債券ポートフォリオを組む方がいいと思いますし、ご自身が亡くなるまでの年齢までに債券がキャッシュで返ってきて欲しいという場合は最長20年までという縛りを優先した方がいいと思います。

どちらの要素も大事ということであれば、期間20年くらいまでの債券で、限りなく残存期間の平均を長くするという折衷案もあるわけです。

ただ、多くの方の場合はどちらの要素を優先するか決めていただき、債券の残存期間を決めるという決め方が重要になります。

米ドル債券ポートフォリオの最適な『残存期間』の決め方|まとめ

米ドル債券の残存期間を決めるときは、

- 金利相場観

- 年齢

- 忙しさ

の3つの要素で考えることが重要です。

多くの富裕層のお客様の場合、要素の優先順位は金利の相場観が最も高く、次に年齢、その次に忙しさと続きます。

富裕層のお客様ご自身の中に「この要素を優先したい」という優先順位があると思います。ご自身で3つの要素に優先順位をつけて判断材料にしていただくこともポイントです。

米ドル債券への投資は残存期間の決め方によるところが大きいことを解説いたしました。残存期間の決め方が特に大事だと考えておりますので、投資前には専門家に相談することをおすすめします。

当社ウェルス・パートナーは富裕層の方の資産運用をサポートしています。

債券ポートフォリオ作成や債券の残存期間の決め方もサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

株式会社ウェルス・パートナー

代表取締役 世古口 俊介

2005年4月に日興コーディアル証券(現・SMBC日興証券)に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券(現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券)を経て2009年8月、クレディ・スイスのプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、同社の成長に貢献。同社同部門のプライベートバンカーとして、最年少でヴァイス・プレジデントに昇格、2016年5月に退職。

2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。超富裕層のコンサルティングを行い1人での最高預かり残高は400億円。書籍出版や各種メディアへの寄稿、登録者1万人超のYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」での情報発信を通じて日本人の資産形成に貢献。医師向けサイトm3.comのDoctors LIFESTYLEマネー部門の連載ランキング人気1位。

メディア掲載情報:「m3.com」「ZUU online」「MONEY zine」「マネー現代」でコラムを連載中