目次

はじめに

債券投資において、利回りや発行体の格付け以上に債券の残存期間は見逃せない要素です。「債券の残存期間とは?」「債券投資にどんな影響があるのか?」という疑問を抱えている方も多いでしょう。この記事では、債券の残存期間の基本から債券投資に与える影響、さらには投資家として残存期間を上手く活用する方法について詳しく解説します。

残存期間の基本概念

債券投資を成功させるうえで残存期間の基本を押さえ、正しく理解することが重要です。

ここでは「残存期間とは何か」「債券における残存期間の重要性」について解説します。残存期間とは何か?

残存期間とは、発行済みの債券が償還されるまでの期間を指します。新たに発行される債券の場合は、単純に償還期間と呼ばれます。

ただし債券の残存期間は銀行の定期預金のように、単に満期までの期間を表すものではありません。

残存期間は、債券投資において確定利回りやリスクをコントロールするとても重要な要素です。

債券における残存期間の重要性

すでに債券投資を行っている方の中には「残存期間よりも利回りや格付けのほうが重要ではないか」と考えている方も多いのではないでしょうか。

しかし、私たちウェルス・パートナーでは長年債券投資に携わってきた経験から「債券運用において最も重要なのは残存期間である」と考えています。

具体的には上記のとおり、残存期間が最も重要で次に利回りや格付け、そして利率や種類が重要と位置付けています。

これは、残存期間が債券から得られる経済効果を決定する最も大きな変数であるためです。

残存期間の選択肢は多く、例えば残存期間5年と30年の債券へ投資するのでは、運用の目的や得られる経済効果などが大きく異なります。

どの残存期間を選ぶかは、投資家の目標リターンやリスクヘッジの考え方、年齢や収入状況など、さまざまな要素を考慮する必要があります。

つまり選択肢が多く、どの残存期間を選ぶかで得られる経済効果や投資戦略が異なってくるため「債券投資において残存期間は最も重要」ということになります。

残存期間と債券の価格変動

債券の価格はマーケットの状況によって変動します。また、債券価格の変動の大きさは残存期間によって異なるため、債券に投資する際は債券価格が変動する仕組みや要因、残存期間との関係を、ぜひ押さえておくべきでしょう。

ここでは「金利変動が与える影響」「残存期間とデュレーションの関係」の観点から残存期間と債券の価格変動について解説します。

金利変動が与える影響

金利変動は債券の価格に影響を与えます。

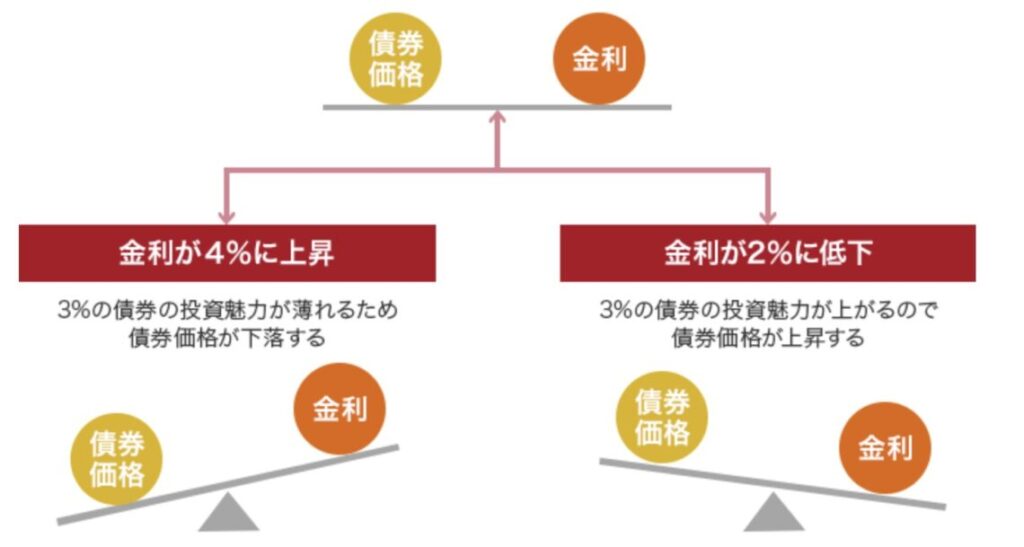

例えば金利3%の債券を保有している場合、金利変動によって次のとおり債券価格は変動します。

- 金利が上昇 : 債券価格が下落(既存の債券の魅力が薄れるため)

- 金利が下落 : 債券価格が上昇(既存の債券の魅力が増すため)

画像出典 : https://www.daiwa.jp/seminar/study_products/bond_special/interest/

金利変動による価格の変化は、債券を満期時まで保有する場合は問題になりません。

満期時まで保有すれば原則として、額面金額で償還されるからです。

一方、債券を中途で売却する場合は時価評価となるため、金利変動には注意が必要です。

また、金利変動によって債券価格が上昇している局面では、売却によって値上がり益を得ることが可能です。

いずれにしても債券投資を行う際は、金利動向の情報収集や金利に影響を与えるトピック、経済イベントの情報収集は必要と考えて良いでしょう。

残存期間とデュレーションの関係

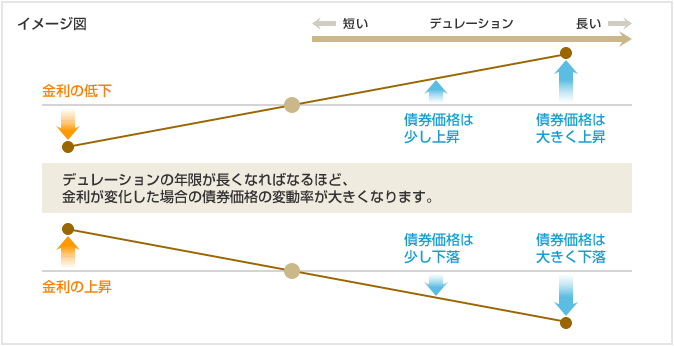

先述のとおり債券の価格は金利によって変動しますが、同じ金利変動でも「残存期間の長い債券」ほど債券価格が大きく変動します。

また、この金利に対する債券価格の感応度を年数で表したものをデュレーションと呼びます。

画像出典 : https://www.tokaitokyo.co.jp/kantan/products/bond/knowledge/system/duration.html

上記のとおり、同じ金利変動でもデュレーション年限の長い債券は価格変動が大きく、デュレーション年限の短い債券は価格変動が抑えられます。

このため、実際の債券運用戦略においては、マーケット予想を次のようにポートフォリオに反映させ、収益性の向上と価格変動リスクの低減を図っています。

| 債券市場 | 金利 | デュレーション |

| 強気(価格上昇) | 低下予想 | 長期化する |

| 弱気(価格低下) | 上昇予想 | 短期化する |

初心者向けの債券投資における残存期間の活用法

債券投資にもっとも重要な残存期間ですが、うまく活用することでリスクやさまざまな要素をコントロールできます。

- 確定利回り固定期間のコントロール

- 米ドル安・円高リスクのコントロール

- 発行体破綻リスクのコントロール

- 金利変動リスクのコントロール

ここでは、残存期間を活用して上記要素をコントロールする方法について解説します。

確定利回り固定期間のコントロール

債券は償還まで、つまり残存期間が終わるまで保有すれば年間の利回りが確定します。

例えば償還期間10年、利回り5%の債券を購入して満期まで保有すれば毎年5%の収益が確定します。

このため、残存期間を利用(調整)して確定利回りの固定期間をコントロールできます。

例えば現役を退いた70代の方であれば5年〜10年程度の残存期間を選ぶのが一般的です。

一方、引退まで時間のある30代〜40代の方であれば、20年〜30年の残存期間を選び、長期間にわたって確定利回りを確保することも可能です。

特に金利が高止まりしている現在、残存期間の長い債券によって長期間の確定利回りを確保できるのは大きなメリットと言ってよいでしょう。

米ドル安・円高リスクのコントロール

米ドル債券に投資する場合、多くの投資家が懸念するのが米ドル安・円高リスクです。

しかし、残存期間を適切に選ぶことで、米ドル安・円高リスクをコントロールできます。

ここでは「損益分岐為替」という考え方を紹介しましょう。

債券は確定利回りなので、満期まで保有すれば利回りが確定します。このため、為替がある程度円高に振れても、確定した利回りで得られる利益(利息収入)があるため、損益分岐為替(損失が出るかどうかの為替レート)は切り下がります。

1ドル=150円で利回り5%の米ドル債券に投資したケースを考えてみましょう。

上記例は残存期間30年の債券を想定していますが、損益分岐為替は5年経過時で118.1円、10年経過時では91.4円まで切り下がります。

このため、米ドル安・円高リスクが心配な方は、残存期間を10年・20年と長くすることで、損益分岐為替を円高方向へ切り下げ、為替リスクをコントロールすることが可能です。

発行体破綻リスクのコントロール

意外に思われるかもしれませんが、残存期間を活用して、発行体の破綻リスクをコントロールすることも可能です。

同じ格付けの債券であっても、残存期間が長くなるほど企業の破綻リスクが高くなるためです。

リスクヘッジの観点から考え、残存期間が長い債券で運用するのであれば、より格付けの高い債券を選ぶとよいでしょう。

一方、利回りの高さを狙い格付けが多少低い債券で運用するのであれば、残存期間の短い債券を選び、破綻リスクをヘッジするのがよいでしょう。

ポートフォリオ設計では、長期の債券に超高格付けを選び、短期運用では格付けが劣る債券を選び高い利回りを狙うなど、残存期間に応じて格付けにグラデーションをつける手法が一般的です。

金利変動リスクのコントロール

債券の金利はマーケット環境や時間の経過とともに変化します。

例えば、現時点で残存期間が5年、利回り5%の債券のみでポートフォリオを構築したと仮定してみましょう。

5年後にすべての債券が償還され、再投資する際に利回りが2%に下がっている場合、ポートフォリオ全体の利回りが大幅に低下してしまいます。

つまり、5年後に償還される債券だけでポートフォリオを組んだことで、金利低下リスクを大きく取ってしまうことになります。

逆に、30年の長期債だけでポートフォリオを構築した場合は、金利上昇リスクが問題となります。例えば数年後に金利が上昇したとしても、償還が30年後であるため、金利上昇の恩恵を受けられないということになります。

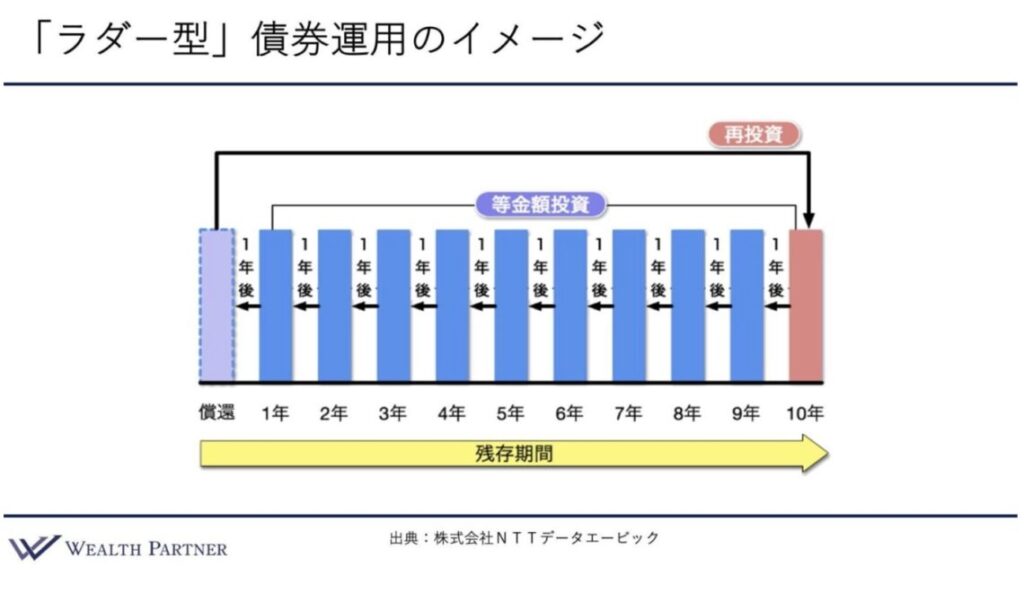

このような金利変動リスクを避けるために有効なのが、ラダー型ポートフォリオです。

ラダー型ポートフォリオとは、償還期限の異なる債券へ均等に投資を行い、償還時期がラダー(はしご)形構成になる運用方法です。

これにより、数年ごとに債券が償還され、その時点の金利情勢に応じた再投資が可能になり、金利変動リスクをコントロールできます。

残存期間を活用した債券投資方法は次の動画で詳しく解説しています。ぜひ、併せてご覧ください。

終わりに:債券投資の成功に欠かせない残存期間の理解と活用

債券投資を成功させるために、残存期間の理解と利用は欠かせません。

残存期間は、債券から得られるリターンを決定する最も大きな変数であるためです。

本記事では債券投資における残存期間の重要性と活用方法について解説してきました。

「債券運用について詳しく知りたい」「自分に最適なポートフォリオとは?」など、債券運用に興味のある方は、ぜひ私たちウェルス・パートナーの無料相談をご活用ください。

無料相談は対面だけで無く、オンラインミーティングツールZoomで承ることも可能です。

また、土日の相談も承っておりますので、ぜひ気軽にご相談ください。

株式会社ウェルス・パートナー

ポートフォリオマネージャー

早稲田大学商学部卒業後、株式会社群馬銀行へ入社。富裕層と会社経営者を中心とした資産運用のコンサルティング業務に従事。銀行での提案には限界があると感じ、もっと付加価値の高い提案をしたいと思い株式会社ウェルスパートナーに入社。富裕層、会社経営者の資産配分最適化や具体的な金融資産の投資実行サポートを行う。