はじめに

富裕層にとって不動産投資は「節税・資産承継・安定収入」と多くのメリットをもたらすものですが、失敗事例も決して少なくありません。資金力のある富裕層は不動産投資において有利な立場にいるはずなのですが、富裕層であるがゆえの落とし穴もあります。

本記事では、富裕層が陥りやすい不動産投資の失敗パターンを事例とともに紹介し、そこから学ぶべき教訓を整理します。不動産投資を検討するうえでの視点や注意点を把握し、安定的に資産を成長させる戦略を考える一助としていただければ幸いです。

富裕層が不動産投資に注目する理由

富裕層の資産ポートフォリオは、株式・債券が中心を占めますが、収益不動産を組み入れるケースも増えています。富裕層が不動産投資に注目する代表的な理由は以下にまとめられます。

安定したインカムゲインの確保

不動産投資の魅力の一つは、継続的にインカムゲインが得られる点です。特に居住用不動産の収益原資は、「家賃」という人々の生活に根ざしたものであるため、景気変動や政治経済情勢に左右されにくいという特徴を持っています。

事業収益や本業の所得が景気に影響されやすい経営者にとって、安定収益源としての不動産は大きな安心材料となります。

減価償却による所得税・住民税の節税

不動産投資には節税という大きなメリットもあります。不動産投資にともなう会計処理に「減価償却」がありますが、これは実際にはキャッシュアウトしないのに会計上多額の経費を計上できる仕組みです。不動産所得を帳簿上赤字にでき、事業所得や給与所得と損益通算することで、課税所得を大きく圧縮できます。

資産分散とインフレ対策

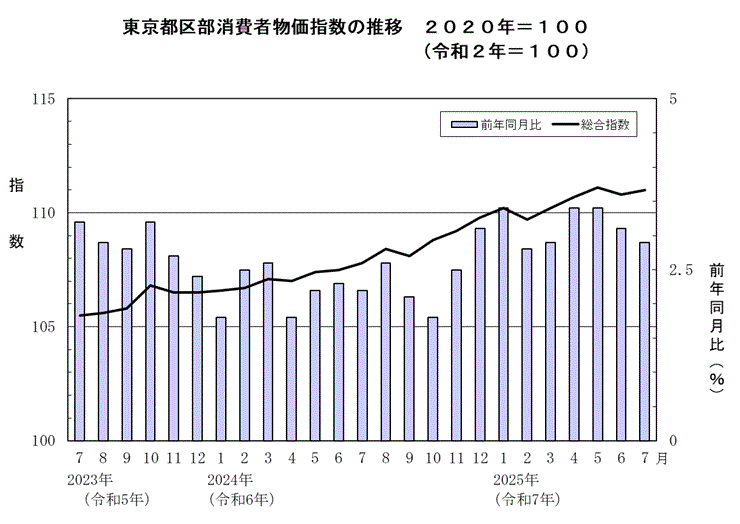

不動産は「実物資産」であり、金融資産と異なる値動きをするため分散効果があります。株式市場や債券市場が不安定な時期でも、不動産は比較的安定した価値を維持する傾向にあります

インフレ時には物件価格や家賃が上昇する傾向にあるため、資産価値を守る効果も期待できます。インフレの進行は、現金・預金の実質的な価値を目減りさせます。不動産の保有は、富裕層の資産防衛という意味では不可欠なものになりつつあるのです。

事業承継としての位置付け

不動産は、富裕層にとって次世代に残す資産としても重視されます。事業資産とは切り離して安定収益資産として承継することもでき、相続税対策として極めて有効な手法となります。

ただし、相続人が複数いる場合は、資産管理会社を設立するなどトラブル回避のための準備も必要です。

実際にあった不動産投資の失敗事例

不動産投資の失敗は偶然に起こるものではなく、多くの場合には共通したパターンがあります。ここでは、富裕層が実際に直面した典型的な失敗事例を紹介します。

不動産仲介会社の詐欺的な手法で大きな損失を被った事例

インターネットショップを経営するAさんは、不動産仲介会社X社から「利回り8%以上は固い」という営業トークを受け、地方都市の中古一棟アパートを購入しました。購入価格は7,000万円、そのうち4,000万円を融資で賄いました。

契約時には入居率90%の状態でオーナーチェンジをしたものの、購入から1ヶ月も経たないうちに入居者の半数が一斉に退去。驚いたAさんがX社や前オーナーに連絡を試みても、連絡が取れません。調査を進めると、この物件はもともと入居率が低く、Aさんが購入する直前にX社がフリーレント(家賃無料期間)を設定して無理やり入居者を集めていた事実が判明しました。

その結果、家賃収入は当初の想定の半分以下に落ち込み、ローン返済と管理費を差し引くと毎月15万円以上の赤字を抱える状況に。売却も試みましたが、入居率の低さから買い手がつかず、結局大規模なリフォームを行ったうえで、ようやく1年後に売却できました。

サブリース会社に賃料減額請求をされた事例

飲食店を経営するBさんは、首都圏にある築5年の一棟RCマンションを1億2,000万円で購入しました(自己資金4,000万円、借入8,000万円)。営業担当者から「30年間の家賃保証があるので安心です」と説明され、管理会社とサブリース契約を結びました。

契約当初は月額40万円超の安定収入があり、ローン返済を差し引いても毎月10万円のキャッシュフローを確保できていました。ところが契約から4年目、サブリース会社から「周辺家賃相場の下落」を理由に25%の賃料減額を通知されました。契約にはサブリース会社による減額請求権があり、オーナー側は拒否できませんでした。

その結果、家賃収入は月額30万円代に減少し、ローン返済額とのバランスが崩れてマイナスキャッシュフローへ転落。契約解除を試みましたが、借地借家法によりオーナー側に「正当事由」がない限り解約はできないと拒否され、身動きが取れなくなってしまいました。

相続対策のはずがトラブルに発展した事例

事業会社をバイアウトし、約5億円の資産を保有するCさんは、相続税対策として都内の中古一棟RCマンション(評価額3億円)を購入しました。税理士から「現金より不動産のほうが相続税評価額を下げられる」と助言を受け、妻と2人の子どもに残すつもりで準備したものでした。

マンション経営自体は順調に進んでいましたが、相続発生後に分割方法をめぐって兄弟間で対立。長男は「売却して現金で分けたい」と主張する一方、次男は「家賃収入があるので保有を続けたい」と反対しました。さらに管理や修繕費の負担をめぐっても意見が対立し、最終的には家庭裁判所での調停にまで発展しました。

最終的に物件は売却され換価分割となりましたが、争いは家族関係に深刻な溝を残しました。本来は節税と円滑な資産承継を目的とした投資でしたが、結果として家族の不和を招く結果となったのです。

富裕層であるがゆえに失敗してしまう理由

不動産投資に限らず、資産運用は本来「資金を持つ者に有利なゲーム」です。投資の元手があるほど、選べる選択肢は広がり、交渉力も強まります。にもかかわらず、富裕層の不動産投資で失敗例が相次ぐのはなぜでしょうか。

その理由は、皮肉にも「資金力そのもの」にあります。豊富な資金や信用力が、結果として油断や誤った判断を招くのです。ここでは、富裕層が陥りやすい心理的・行動的な落とし穴を解説します。

資金力があるため融資が容易に通る落とし穴

富裕層は金融機関からの信用が厚いため、融資審査が比較的スムーズに通ります。本来なら喜ばしいのですが、ここに思わぬ落とし穴があります。「融資が下りた=投資として安全だ」と誤解してしまうのです。

金融機関にとっての融資は、純然たるビジネス行為です。富裕層への融資が通りやすいのは、案件の事業性が優れているからではなく、「万が一失敗しても回収できる」と判断しているに過ぎません。

資産背景のない投資家であれば、金融機関は貸し倒れリスクを意識して案件そのものの事業性を徹底的にチェックするでしょう。しかし、富裕層の場合は「担保余力が十分あるから」という理由で審査が甘くなりがちです。結果的に、採算の取れない案件に資金を投じてしまうリスクが高まります。

強引な営業や詐欺案件のターゲットになりやすい

富裕層の周囲には、いつの間にか多くの営業担当者が集まってきます。金融機関、不動産会社、投資運用会社などは「富裕層リスト」を活用し、狙いを定めた営業を仕かけてくるのです。

その中には、強引な営業や悪質な会社も紛れ込んでいます。「特別なお客様だけにご紹介します」といった誘い文句は、優越感を刺激し、冷静な判断力を鈍らせます。結果として、裏付けの乏しい「高利回り保証」や「節税スキーム」に巻き込まれ、多額の損失を被ってしまうのです。

中には、明らかに詐欺といえる案件を売りつけられるケースもあります。こうした誘いに直面した際には、「本当に自分に必要な投資か」を冷静に見極める姿勢が不可欠です。

節税メリットに心を奪われやすい

インカムリッチな富裕層にとって、税金の負担は大きな悩みです。累進課税制度を採用している日本では、富裕層の所得税の負担は重く、「少しでも税を抑えたい」という心理がつねに働きます。そのため、不動産投資における減価償却や相続税評価額の圧縮といった節税効果は魅力的に映ります。

しかし、節税効果があるからといって、物件の収益性や資産価値が保証されるわけではありません。節税を目的に購入した赤字物件が、税効果が切れた途端にただの負債と化すことも珍しくありません。「税金を減らせる」というメリットが、より長期的な損益を無視する危険な判断を誘発してしまうのです。

独断で判断してしまう傾向

経営や投資で成功を収めてきた富裕層は、意思決定に対する強い自信を持っています。「これまでも正しい判断をしてきたのだから、不動産投資も自分なら大丈夫だろう」という思考に陥りやすいのです。

不動産投資は複雑な専門領域が交錯する分野です。不動産市況の動向、金利や融資条件、税制改正による影響、さらには相続や法人化に関する法的リスクまで、多面的に精査しなければなりません。一見シンプルに見える「家賃収入モデル」も、空室率や修繕費、入居者トラブルなど現実には多くの変数が存在します。

営業担当者が提示する収支シミュレーションは、必ずしもリスクを十分に織り込んだものではないかもしれません。そこに独断で判断する姿勢が加わると、冷静さを欠き、将来のリスクを見落とした投資判断に直結してしまいます。

経営の世界では「トップの独断専行が成功につながる」事例もありますが、不動産投資においては危険です。「自分一人で判断する」姿勢ではなく、「チームで最適解を探す」姿勢で臨むことが重要です。

富裕層が不動産投資で成功するためのポイント

富裕層が不動産投資で失敗を避け、長期的に資産を育てていくためには何が重要なのでしょうか。まとめると、「投資目的の明確化」「徹底した調査」「信頼できる専門家の選定」「資産全体の戦略」という4つに集約されます。

投資目的を明確にする

何よりも大切なのは「投資の目的」をはっきりとさせることです。キャッシュフローを重視するのか、将来大きな資産を残したいのか、節税を優先するのか、相続・資産承継をスムーズにするのか。目的が異なれば、選ぶべき物件の種類やエリア、投資手法はまったく変わってきます。

一定の利回りを狙うなら、需要の高いエリアの中古一棟アパートなどが有効ですが、将来的に大きな資産を残したいなら、レバレッジをかけて一棟RCマンションを購入する手があります。節税目的なら、築古の一棟アパートを取得し大きく減価償却を取る手法もあります。

目的を曖昧にしたまま「良さそうだから買う」という姿勢こそ、失敗の入口になりやすいのです。

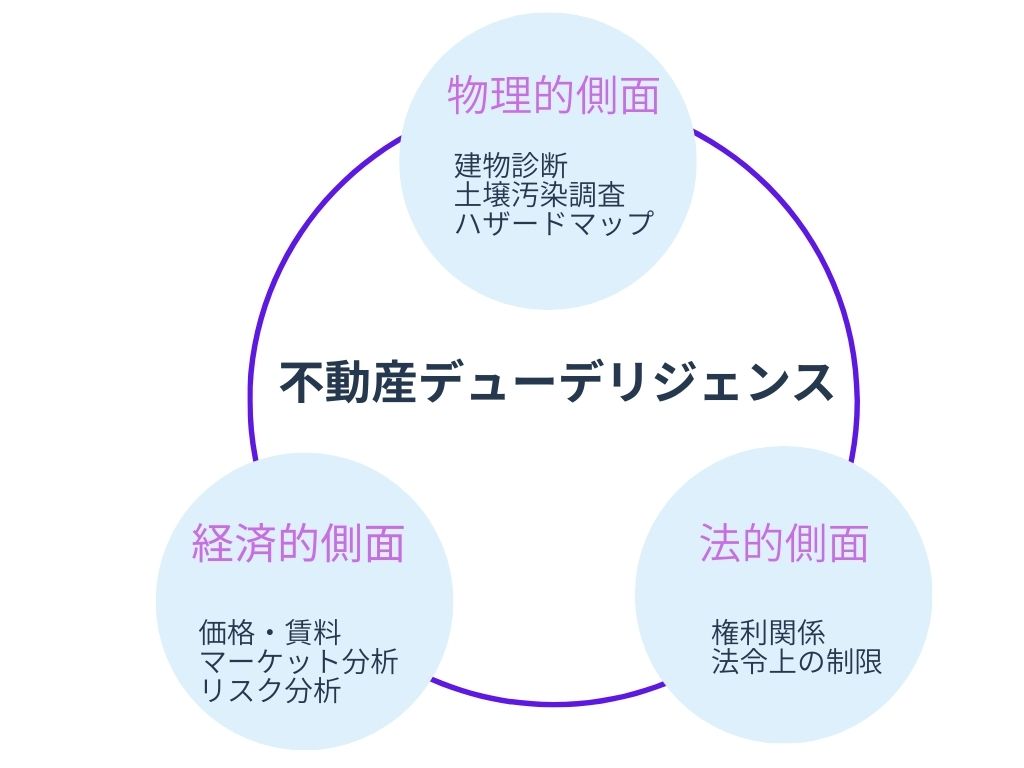

徹底したデューデリジェンスを行う

不動産投資は「買う前にどれだけ調べ尽くせるか」が勝負を分けます。立地条件や周辺の人口動態、将来の都市計画、修繕リスク、賃料相場の推移など、確認すべき項目は多岐にわたります。

重要なのが出口戦略です。購入時の利回りだけで判断せず、売却する場合の需要や価格、資産組み換えのシナリオを想定しておくことが欠かせないのです。

信頼できるアドバイザーを選ぶ

不動産投資は複雑な領域だからこそ、信頼できる専門家の存在が成功の鍵となります。IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)は、銀行や証券会社に属さない中立的な立場から資産全体を俯瞰できるため、富裕層にとって有効なパートナーです。

不動産仲介会社や管理会社も「売買の仲介者」としてだけでなく、物件価値を長期にわたり維持・向上させるパートナーとして選ぶ必要があります。税理士や弁護士との連携は、税務リスクや法的トラブルを事前に排除でき、安心して投資を進められます。

資産ポートフォリオ全体で考える

不動産投資は単独で成立するものではなく、資産全体の中で位置付ける必要があります。株式、債券、コモディティ、オルタナティブ投資などとのバランスを考慮し、資産の偏りがないようにします。

不動産は流動性が低いため、資金繰りやリバランスを意識した設計が欠かせません。定期的に資産全体を見直し、売却や新規投資のタイミングを調整することが、長期的な資産防衛につながります。

資産1億円、5億円、10億円とステージが上がるにつれて、資産運用の設計思想も変化していきます。変化に応じて不動産の役割を見直し、柔軟にポートフォリオを組み替える姿勢が求められます。

まとめ

不動産投資は富裕層にとって有効な資産運用手段ですが、「資産があるからこそ陥りやすい落とし穴」が存在します。成功のためには、過去の失敗事例から学び、信頼できる専門家の助言を活用することが不可欠です。

当社ウェルスパートナーは、富裕層の方々を対象に、最適な資産配分(アセットアロケーション)と、独自の不動産投資戦略をご提案しています。単に物件をご紹介するだけでなく、税務や法務の専門家と連携しながら、お客様の長期にわたる資産形成を包括的にサポートいたします。

ご興味のある方には、オンラインでの無料相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

株式会社ウェルス・パートナー

リアルアセットマネージャー

早稲田大学商学部卒業後、大和ハウス工業株式会社へ入社。

富裕層・地主に賃貸住宅での土地活用ソリューション提案に従事。東急リバブル株式会社にて投資用不動産の売買仲介を経験後、株式会社ウェルスパートナーに入社。マネー現代など大手メディアでの記事執筆も行う。