目次

はじめに

不動産投資では、金融機関からの借入を活用するのが一般的です。「借金は悪」という漠然としたイメージを持つ方もいるかもしれませんが、不動産投資における借入は、自己資金を効率的に活用し、資産拡大を加速させるための有効な手段となります。

本記事では、不動産投資における借入戦略の基本からメリットとリスク、金融機関ごとの特徴まで解説します。

不動産投資における借入の基本知識

不動産投資において、借入は単なる資金調達手段ではなく、資産形成のスピードを加速させる重要なツールです。特にレバレッジ(てこの原理)を活用することで、少ない自己資金で大きな資産を運用できるようになります。

借入はレバレッジを意味する

レバレッジとは「てこ」の意味で、小さな力で大きな効果を生む仕組みを指します。投資の世界では、少額の資金で大きなリターンを狙う手法として知られています。

株式投資には信用取引という手法があります。信用取引では、手元の資金の数倍の取引が可能になります。一般的に30%程度の証拠金で売買できるため、約3.3倍のレバレッジをかけられます。

レバレッジを活用する金融商品には以下のようなものがあります。

証券担保ローン

保有する株式や債券などの有価証券を担保に資金を借りるローンで、資金を投資に活用できます。

レバレッジ型ETF

株価指数などの変動率に一定の倍率をかけた値動きを目指すETFです。

不動産投資におけるレバレッジ

不動産投資では、金融機関からの融資がレバレッジにあたります。自己資金だけで不動産を取得する場合よりも、借入を活用して資産規模の大きな物件を運用できるため、リターンも大きくなるのです。

1,000万円の自己資金があるとき、1,000万円の収益物件を運用する事例と、9,000万円の融資を受けて1億円の物件を運用する事例とでは、パフォーマンスが大きく異なってきます。借入を活用し、少ない資本で大きな資産を運用できるのが、不動産投資におけるレバレッジの特長です。

自己資本利回り(CCR)

レバレッジを活用した不動産投資の効果を測る指標として、自己資本利回り(CCR)があります。自己資金に対して、どの程度のキャッシュフローを得られるかを評価するのに役立ちます。

計算式は以下のようになります。

自己資本利回り(%)=年間キャッシュフロー÷自己資本×100

自己資本利回りは、レバレッジによって投資効率が高まる効果を指標化します。

イールドギャップという概念

イールドギャップ(YG)は、借入を活用した不動産投資の収益性を判断する重要な指標です。これは物件の実質利回りとローン金利の差を指すのですが、気をつけなければいけないのは、単なる金利を使うのではなくローン定数(K)を使用する点です。

なぜなら借入金の返済は、金利の高さだけでなく返済期間の長さによっても負担が変わるからです。ローン定数は、年間返済額を総借入金額で割ったもので、次のように求めます。

ローン定数(K)=年間返済額÷総借入金額

そして、イールドギャップの計算式は以下のようになります。

イールドギャップ(YG)=実質利回り-ローン定数

不動産投資ではイールドギャップがプラスにならなければならず、この値を大きくしていくことが求められます。

借入を活用した不動産投資のメリット

借入を活用した不動産投資のメリットを3点にまとめてみます。

投資効率が良い

前章で見てきたように、借入によるレバレッジ効果によって、現金で購入する場合と比べて投資効率が格段に向上します。実質利回りを自己資本利回りが大幅に上回るため、資産拡大が加速するのです。

自己資金を手元においておくことができる

借入を活用すると、自己資金を温存しながら投資を進められます。仮に急な資金ニーズが発生したとしても、対応が可能になるため、リスクへの対応力も向上します。

自己資金に余裕が生まれると、新たな投資機会に出会った際に柔軟に対応できるようになります。逆に、自己資金に余裕がないと投資を諦めざるをえず、投資の機会損失にもつながります。

インフレ時には債務者利得がある

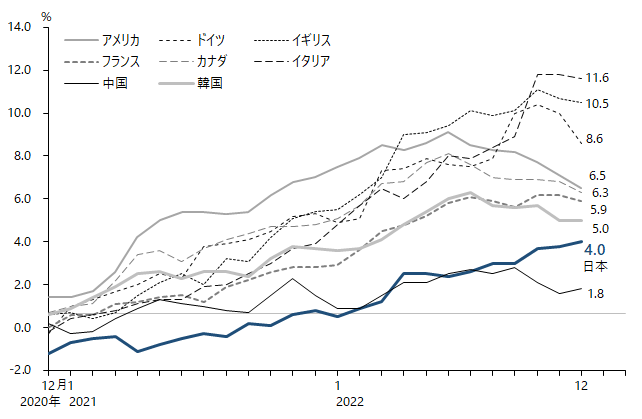

出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構 国際比較統計:消費者物価指数

債務者利得とは、インフレの物価上昇によって貨幣価値が下落する際に、債務者が実質的な返済負担を軽減できる現象です。

インフレ下では、借入金などの名目上の金額は変わらないものの、物価上昇によって貨幣の購買力が低下するため、実質的な返済負担が減少します。1億円の借入をした場合、インフレによって物価が2倍になれば、返済額は変わらず名目上1億円ですが、その価値は実質的に半分になる計算です。

インフレは、債務者にとっては有利に働き、債権者にとっては不利に働く傾向にあります。借入による不動産投資は、インフレの時代にこそ力を発揮するといえます。

借入を活用した不動産投資のリスク

ただし、借入を活用した不動産投資にはリスクもあります。

逆レバレッジに要注意

逆レバレッジとは、借入を活用することでかえって投資収益が悪化してしまう現象のことです。

金利上昇リスク

借入金の金利が上昇すると、ローン返済額が増加し、キャッシュフローが圧迫されます。想定を超えた金利上昇が発生すると、イールドギャップはマイナスに転じるケースもあります。

日銀が政策金利の値上げを実施するなど、長年続いた低金利時代も転換点も迎えています。特に、変動金利型のローンを利用する場合は、金利上昇リスクを慎重に考慮する必要があります。

利回りが低下するリスク

賃貸需要の低下による空室の発生や家賃滞納の発生などによって利回りが低下すると、期待していた収益が得られなくなる可能性があります。

そもそも融資審査が通らないリスク

金融機関の審査基準を満たさなければ、そもそも融資を受けられません。自己資金が少ない場合や、属性(収入、職業、信用履歴)が不十分な場合は、融資を受けにくくなります。

不動産投資の借入をシミュレーション

それでは、借入をした不動産投資について、実際の数字を当てはめてシミュレーションをしてみましょう。具体的に物件を想定し、実質利回り、自己資本利回り、イールドギャップの計算を行い、投資判断のポイントを解説します。

シミュレーションの前提条件(物件概要)

シミュレーションの前提となる物件の概要は以下の通りです。

物件価格 1億8,500万円

購入時諸費用 1,500万円

年間家賃収入 1,400万円

年間諸経費 200万円

自己資金 5,000万円

借り入れ 1億5,000万円

金利 2%(元利均等方式)

返済期間 30年

この条件をもとに、各種指標を計算していきます。

実質利回りの計算

実質利回りとは、年間の営業純収益(NOI)を総投資額で割った値を指し、物件の収益性を示す重要な指標です。

計算式は以下の通りとなります。

実質利回り=(年間家賃収入-年間諸経費)÷(物件価格+購入時諸費用)×100

=(1,400万円-200万円)÷(1億8,500万円+1,500万円)×100

= 1,200万円÷2億円×100

= 6.0%

実質利回りは6.0%となりました。この利回りが高いほど、投資として魅力的な物件になります。

自己資本利回りの計算

次に、自己資本利回り(CCR)を試算します。ローン金利が2%(元利均等方式)、返済期間が30年なので、ローンシミュレーターを見ると年間返済額は665万円です(※)。

計算式は以下の通りとなります。

自己資本利回り=(NOI-ローン返済額)÷自己資金×100

=(1,200万円-665万円)÷5,000万円×100

=535万円÷5,000万円×100

=10.7%

自己資本利回りは10.7%となりました。もし自己資金のみで投資をしていた場合、実質利回りが6%なので、投資資金の回収には約17年かかります。これが、融資を活用すると回収期間は約9年に短縮されます。これが借入のレバレッジ効果で、資産拡大をスピードアップさせる効果があります。

イールドギャップの計算

イールドギャップは、不動産投資の実質利回りとローン定数の差分です。さきほどのローンシミュレーターを見ると、返済総額は1億9,959万円になりますので、この数字を使って試算します(※)。

ローン定数の計算

ローン定数は以下の式で求められます。

ローン定数=年間ローン返済額÷借入総額×100

=665万円÷1億9,959万円×100

≒3.33%

ローン定数は3.33%です。

イールドギャップの計算

イールドギャップは以下の式で求められます。

イールドギャップ=実質利回り-ローン定数

=6.0%-3.33%

=2.67%

イールドギャップは2.67% となり、投資として合格ラインに達していることがわかります。

金融機関ごとの不動産投資ローン比較

| 金融機関 | 金利 | 審査難易度 | 融資対象 | 特徴 |

| 都市銀行 | 低い(1~2%) | 非常に厳しい | 法人 | 個人投資家はほぼ利用不可 |

| 信託銀行 | 低~中(1~2.5%) | 厳しい | 富裕層 | 相続対策が多い |

| 地方銀行 | 中(1.5~3%) | やや厳しい | 個人投資家・エリア限定 | エリアによって対応が異なる |

| 信用金庫・信用組合 | 中(1.5~3%) | 普通 | 小規模投資家・地域限定 | 地元密着型で小規模投資向け |

| 日本政策金融公庫 | 低い(1%台) | 普通 | 個人・小規模法人 | 公的金融機関 |

| ノンバンク | 高い(3~6%) | やや緩い | 幅広い(築古・属性低めでも可) | 金利は高いが融資を受けやすい |

不動産投資ローンは、金融機関ごとに融資条件や審査基準が大きく異なります。借入戦略を立てる際には、各金融機関の特徴を理解し、自身の投資スタイルや属性に合った選択をすることが重要です。

ここでは、代表的な金融機関の種類と、それぞれの特徴について解説します。

都市銀行

都市銀行、特に3大メガバンク(三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行)は、法人向けの不動産融資には積極的ですが、個人投資家への融資は厳しい傾向にあります。融資の審査基準は非常に高く、相当以上の資産や年収が求められるケースが一般的です。

りそな銀行は、メガバンクの中では比較的個人投資家にも融資を行いやすい銀行とされています。個人投資家が都市銀行で融資を受けたい場合は、自己資金の割合を高くするか、法人化して実績を積むといった工夫が求められます。

信託銀行

信託銀行は、主に富裕層向けの融資を提供しており、不動産投資ローンにも積極的な姿勢を見せています。相続対策や資産承継の目的で不動産を活用したい富裕層にとって、有利な融資条件が提示されるケースがあります。

地方銀行

地方銀行は、地域に根差した金融機関であり、そのエリアにおいて積極的に不動産投資ローンを提供している銀行も多く存在します。審査基準が比較的柔軟な場合があり、地域の経済活性化を目的とした融資が行われる事例も見られます。

投資物件が地方にある場合や、地方在住の投資家である場合には、地方銀行のローンを検討する価値があります。金利や融資条件は銀行ごとに異なるため、事前にしっかりと情報収集を行いましょう。

信用金庫・信用組合

信用金庫や信用組合は、地方銀行よりもさらに地域密着型の金融機関です。株式会社の銀行とは異なり、会員(組合員)のために融資を行う仕組みを取っているため、利用するには一定の条件を満たす必要があります。

信用金庫は、原則として営業エリア内に居住または勤務していることが必要です。また、信用組合では組合員としての加入が求められるケースもあります。

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫は、政府が100%出資する公的金融機関であり、政策目的で融資を行っています。不動産投資に対する融資についても一定の条件を満たせば利用が可能です。

低金利で融資を受けられる点がメリットですが、融資限度額は7,200万円と限られており、大規模な投資には向いていません。

ノンバンク

ノンバンクとは、銀行とは異なり、預金業務を行わず、貸付業務に特化した金融機関です。ノンバンクの不動産投資ローンは、銀行と比べて審査基準が緩やかであり、比較的融資を受けやすい点が特徴です。

ノンバンクの融資は、銀行融資が難しい人や、スピーディーに融資を受けたい人にとって有効な選択肢となります。ただし、金利が高めに設定されている(3~6%程度)ケースが多いため、資金計画を慎重に立てる必要があります。

まとめ 賢く借入を活用して不動産投資を成功させるには

借入によるレバレッジ戦略は、不動産投資の醍醐味といってもいいでしょう。借入を上手に活用して収益を拡大させ、資産形成を加速させられるのが、不動産投資の何よりの魅力です。

不動産投資の成功には、融資を含めた適切な戦略の策定が不可欠です。戦略の策定については、専門家に相談するのも一つの方法でしょう。

弊社・ウェルスパートナーでは、投資家の状況に応じた最適な融資アドバイスも提供しています。オンライン相談も実施していますので、お気軽にご相談ください。

株式会社ウェルス・パートナー

リアルアセットマネージャー

早稲田大学商学部卒業後、大和ハウス工業株式会社へ入社。

富裕層・地主に賃貸住宅での土地活用ソリューション提案に従事。東急リバブル株式会社にて投資用不動産の売買仲介を経験後、株式会社ウェルスパートナーに入社。マネー現代など大手メディアでの記事執筆も行う。