目次

はじめに

会社オーナーの方にとって、長年築き上げてきた会社の経営をいかに次世代へと引き継いでいくか、事業承継は避けては通れない重要な経営課題です。少子高齢化が進む日本において、後継者不在という課題に直面する企業も少なくありません。

多くの会社オーナーが自社株評価や相続対策、従業員の雇用維持など、さまざまな観点から事業承継を検討しています。特に富裕層の会社オーナーにとっては、単なる後継者選定ではなく、資産戦略・出口戦略の一環としてM&Aを活用するケースが増えています。

近年、従来の事業承継の手法に加え注目を集めているのが「事業承継型M&A」という選択肢です。本記事では、事業承継型M&Aの概要とメリット・デメリット、成功させるための重要なポイントを詳細に解説します。

事業承継型M&Aとは

一般的にM&Aと聞くと、「大企業の統合」「敵対的買収」を想像される方もいらっしゃるでしょう。しかし実際には、相手企業の同意なしに行われる「敵対的買収」はごく少数であり、国内で行われるM&Aの多くは、当事者間の合意に基づいて進められる「友好的M&A」です。近年では、中小企業の後継者問題を解決するための事業承継型M&Aが増えています。

M&A(Mergers and Acquisitions)とは、企業の合併や他社の株式・事業を取得することで、経営資源の再編や成長を目指す戦略手段の総称です。中小企業では主に後継者不在や人手不足解消を目的として活用されており、企業規模を問わず経営戦略の一手段として活用されるケースも多くみられます。

M&Aの目的は多岐にわたり、「事業規模拡大」「新規事業への参入」「技術やノウハウの獲得」「コスト削減」「収益性向上」などが挙げられます。事業承継型M&Aにおいては、後継者問題を解決し、事業の継続性を確保するという重要な目的が加わります。

会社オーナーにとってのM&Aは、単なる「売却」ではありません。企業の存続と従業員の雇用を守るための選択であり、また、長年培った信用・ブランド・技術を次世代につなぐための戦略的な意思決定です。

富裕層の会社オーナーにとっては、「企業価値の最大化」「資産の流動性確保」「新たな資産形成」という観点から、M&Aは積極的に活用すべき手段といえるでしょう。

事業承継型M&Aが資産形成に役立つ理由

事業承継型M&Aは単なる「会社の売却」ではなく、会社オーナーにとって極めて有効な資産形成・資産保全手段となり得ます。事業承継型M&Aが会社オーナーの資産形成に役立つ理由は次のとおりです。

①自社株を現金化できる

多くの会社オーナーの資産は、このメディアでもよくお話ししているとおり、「虎の子のキャッシュ」、つまり自社株に偏っています。M&Aで第三者に株式を譲渡すれば、長年積み上げてきた企業価値を現金(流動資産)として手元に残すことができます。保有株式を売却することで、現金化が容易になるわけです。

これは、相続対策・資産分散の観点からも極めて重要です。事業承継型M&Aは、資産を現金化し、新たに投資機会を検討する際に有効といえます。

②出口戦略

自社株を子供や親族に相続する場合、多額の相続税が発生します。M&Aで会社を売却すれば、オーナー自身が譲渡益課税(個人や約20%)を受けるだけで済みます。また、その売却益で個人の資産を大きく増やすことができます。税コストを抑えつつ、使える資産を次世代に残すことが可能になるわけですから、起業家にとっては重要な出口戦略の一つといえるでしょう。

③退職金とM&Aで「キャッシュアウト」を最大化できる

M&Aの際には、会社オーナー自身に退職金を支払うことも可能です。これは法人からの支出であるため、一定の要件を満たせば法人側で損金算入でき、個人側では退職所得控除が適用されます。つまり、非常に税効率のよい資金移転手段といえます。この手法は、多くの会社オーナー富裕層がよく使う王道のスキームです。

④「のれん」が「個人資産拡大」につながる

企業価値は、有形資産(売上・利益・土地・建物)に限らず、無形資産=のれん(ブランド力・知的財産・顧客基盤・技術ノウハウなど)も評価されます。M&Aでは目に見えない価値も売却額に含まれるため、会社を高額で売却できる可能性が高くなります。

⑤投資や教育資金などに活用

M&Aで得た資金は、「金融資産・不動産への投資」「セカンドビジネス」「子どもの教育資金」などに柔軟に活用できます。このように、事業承継型M&Aは、新たな資産形成にとって極めて有効といえるでしょう。

親族内承継・従業員承継との違い

事業承継の手法は大きく3つに分類されます。

- 親族内承継:経営者の子どもや親族へ事業を引き継ぐ

- 従業員承継(社内承継):役員や従業員が後継者となる

- 事業承継型M&A(第三者承継):外部の企業・投資家などへ事業を引き継ぐ

親族内承継や従業員承継は、日本企業における従来の主流でした。しかし、昨今では「親族に継がせたくない」「子ども自身が継ぎたくない」「適任者がいない」「資産や株式の分散リスクがある」といった理由で、第三者へのM&Aを検討する企業が増えています。

特に富裕層のオーナー企業では、株式評価額が高額になりすぎて、相続税や贈与税の負担がネックとなるケースも多く、円滑な承継の障壁となっていました。事業承継型M&Aは、こうした税務面の課題にも一定の解決策を提供する手法といえます。

1.親族内承継

親族内承継は、現経営者の子ども、配偶者などの親族を後継者とする事業承継です。長年にわたり、日本の中小企業における主要な事業承継の形として根付いてきました。

【メリット】

- 現経営者の理念や価値観が継承されやすい

- 従業員や取引先からの理解と協力を得やすい

- 相続や贈与といった形で比較的スムーズに移行できる場合がある

【デメリット】

- 後継者となる親族に経営能力や意欲があるとは限らない

- 後継者が複数いる場合、株式や事業資産の分割による経営権の分散リスクがある

- 相続税や贈与税などの税負担が発生する可能性がある

- 後継者育成に時間と労力がかかる

2.従業員承継

従業員承継は、社内の役員や従業員を後継者とする事業承継です。長年企業に貢献してきた人材が経営を引き継ぐことで、事業の継続性と安定性を保ちやすいという特徴があります。

【メリット】

- 後継者は会社の事業内容や企業文化を熟知している

- 従業員のモチベーション維持や組織の安定につながりやすい

- 外部からの反発を受けにくい

【デメリット】

- 後継者が株式や事業資産を買い取るための資金調達が難しい場合がある

- 経営者としての経験や能力が不足している可能性がある

- 他の従業員からの反発が生じる可能性がある

3.事業承継型M&A

親族内や社内に適任の後継者候補がいない場合に、近年注目されているのが「事業承継型M&A」です。会社や事業を第三者に売却することで、買い手企業が新たな後継者となり、事業の継続を図る手法です。

かつてM&Aは大企業が行うものというイメージが強くありましたが、近年では、国や自治体が中小企業の事業承継支援を積極的に推進していることもあり、後継者不在に悩む多くの中小企業が、会社や事業の存続を目的に事業承継型M&Aを選択するケースが増加しています。

中小企業が抱える事業承継の現状

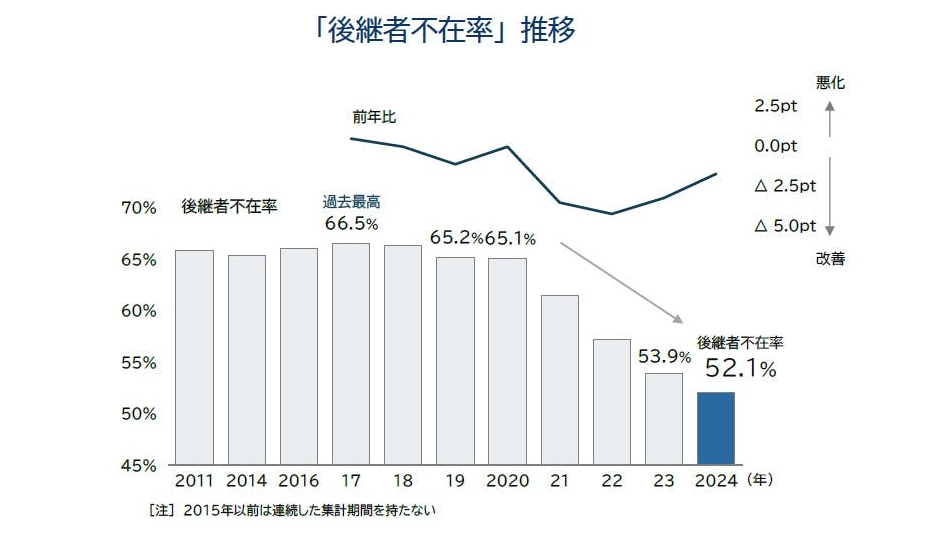

帝国データバンクの調べによると、2024年の企業倒産は9,901件(前年比16.5%増)と3年連続大幅増を記録しました。そのうち、後継者難倒産は540件と、過去最高であった2023年の564件とほぼ同水準で推移しています。

また、同社の「全国『後継者不在率』動向調査(2024年)」によると、中小企業の後継者不在率は52.1%でした。減少傾向ではあるものの、依然として半数は後継者問題を課題としている現状がうかがえます。

帝国データバンク「全国『後継者不在率』動向調査(2024年)」

出典:https://www.tdb.co.jp/report/economic/succession2024/

このような現状を踏まえ、国でも事業承継税制や事業承継・引継ぎ支援センターなどを全国に設置し、事業承継を後押ししています。国の支援体制が整ってきたこともあり、事業承型M&Aを実施する中小企業が増えつつあります。

M&Aの調査会社であるレコフデータによると、国内における事業承継型M&A件数は、2022年の累計で748件(前年比16.5%増)を記録しています。また、M&A全体では、2024年に4,700件(前年比17.1%増)と過去最多を更新しています。

参考:https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/aggregation/n4b8ngfo8j6/

参考:https://www.recof.co.jp/crossborder/jp/market_information/

事業承継型M&Aのメリット

事業承継型M&Aを活用することで、会社オーナーは次のようなメリットを得ることができます。売り手側のメリットを5つご紹介しましょう。

事業承継先の幅を拡大

親族や従業員に限定せず、より幅広い選択肢の中から最適な後継者を見つけることができます。

M&Aスキームによる節税効果

適切なM&Aスキームを活用することで、税務上のメリットを享受することができます。株式譲渡によるM&Aでは、法人税や消費税の負担を軽減し、売却後の資産計画をより効率的に立てることが可能です。

従業員の雇用維持

廃業による従業員の解雇を避け、買い手企業のもとで雇用を継続させることができます。

会社・製品や自社ブランドの存続

長年培ってきた会社、製品や自社ブランド、地域に根差した事業などを、廃業させることなく後世に残すことができます。特に、地域密着型のサービスや専門技術を持つ企業にとっては、事業承継型M&Aによる承継が事業継続の鍵となります。事業が存続し、雇用も継続されるため、従業員・取引先・地域への社会的責任を果たす形となり、会社オーナーとしての美しい引き際の一つといえるでしょう。

創業者利益の獲得

株式譲渡によってM&Aが成立した場合、会社オーナーは株式の売却益としてまとまった資金を得ることができます。

また、買い手側にも「事業規模拡大」「新規事業への参入」「技術・ノウハウ・顧客基盤の獲得」「優秀な人材の獲得」などのメリットがあるため、売り手・買い手双方がメリットを得られるWin-Winの関係が成り立ちます。

事業承継型M&Aのデメリットと注意点

一方で、事業承継型M&Aには注意点もあります。富裕層の会社オーナーが十分に理解しておくべきポイントをいくつか挙げます。

適切な買い手を見つける難しさ

事業承継型M&Aでは、企業価値を適切に評価し、相応の買い手を見つけることが成功のカギといえます。しかし、業界の動向やタイミングによっては、希望する条件での売却が難しい場合もあります。M&Aに詳しい専門家に相談し、最適な相手を見つけることが重要です。

交渉の長期化

M&Aの交渉には相応の時間がかかるため、スムーズな実施を目指す場合は計画的に進める必要があります。特に、財務状況や業務プロセスの整理が不十分な場合、交渉期間が長引き、希望する条件での成約が難しくなることがあります。

情報管理とリスク対策

M&Aを進める際には、情報の取扱いに細心の注意が必要です。特に従業員や取引先に過度な影響を与えないよう、適切な情報管理を行いながら進めることが重要となります。

経営の価値観や企業文化の違い

承継後に、企業文化や方針の違いから混乱が生じることもあります。そのため、買い手選定には慎重さが求められます。

M&Aプロセスの煩雑さ

財務・法務・税務のデューデリジェンス、条件交渉、契約書作成など、M&Aは専門家との連携が不可欠です。経験豊富なM&Aアドバイザーの存在が成功可否を分けるでしょう。

事業承継型M&Aを成功させるポイント

事業承継型M&Aを成功させるために、売り手側が押さえるべきポイントは以下の5つです。

目的を明確にする

事業存続・従業員の雇用維持・資産形成など、M&Aの目的を明確にすることが大切です。目的によって譲渡条件や相手選定が変わってきます。ブレない軸を持つことが、理想的なマッチングへの第一歩です。

早期の準備と戦略策定

M&Aは、相手選定から契約まで、一般的に6ヶ月〜1年程度かかるため、早めに準備を始め、M&A戦略を練るとよいでしょう。

「企業価値の最大化」と「資産最適化」

買い手企業がM&Aを決定する要因の一つは、売り手企業の魅力です。M&A前に自社の強みを明確にし、収益性や効率性を高めるなど、企業価値向上に努めることが重要な要素となります。また、M&Aは資産形成や資産移転の起点にもなります。企業価値を最大化しつつ、資産ポートフォリオ全体をどう最適化するか、戦略的に設計することが求められます。

最適なタイミングで実施する

市場動向や自社の状況を考慮し、事業承継型M&Aの実施タイミングを見極めることが重要です。タイミングを誤ると、買い手が見つかりにくくなるため、専門家のアドバイスを受けながら計画的に進める必要があります。

専門家のサポート

M&Aの実施には専門的な知識が必要となるため、税理士、弁護士、M&Aアドバイザーなど専門家のサポートを受けることで、より円滑な取引が可能になります。また、売却額だけでなく、税務、相続、出口戦略まで含めた包括的なM&A設計が重要です。

まとめ

富裕層の会社オーナーにとってのM&Aとは、単なる引退や事業承継ではなく、「資産の出口戦略」でもあります。これまで大切に築き上げてきた会社をどのように次につなげるか、そして、自らの資産をどう次世代へ引き継ぐか、その両面から、M&Aという選択肢をぜひ検討してみてください。

事業承継型M&Aを戦略的に活用する経営者は確実に増えています。将来の事業承継を見据え、円滑な承継を望むのであれば、早い段階からの備えと専門家との連携が不可欠です。

私たちウェルス・パートナーでは、M&A後の資産運用・投資戦略・ポートフォリオ設計など、富裕層の方のあらゆるご質問・ご相談にお応えしております。無料個別相談も承っておりますので、お気軽にお申込みください。

会社売却後の資産運用に関しては、ご参考までに下記のYouTubeをご覧ください。