はじめに

2016年6月23日の国民投票でEU離脱支持は51.9%を占め、EU残留支持は48.1%を占め僅差ながら「EU離脱支持」が上回りました。

その後2017年3月29日にテリーザ・メイ首相はEU条約第50条に則って、EUに離脱を通告しました。

この条項の中では「離脱協定の離脱通告から少なくとも2年が経過したとき」に離脱を通告した国はEU加盟国ではなくなると規定されているため、2019年3月29日の英国時間23時が英国のEUから離脱するまでのタイムリミットです。

しかし2019年4月10日に開催された臨時欧州連合首脳会議で英国のEU離脱期限に関して、同年10月31日まで再延長するということで合意しました。

それに加えメイ首相は2019年5月24日に、同年6月7日をもって与党・保守党の党首を辞任することを発表しました。

ここまでを踏まえかなり難航してきた英国のEU離脱問題について、本記事ではその背景をご説明していきます。

離脱協定でネックになっているもの

英国とEUの離脱交渉は2017年6月に開始されました。

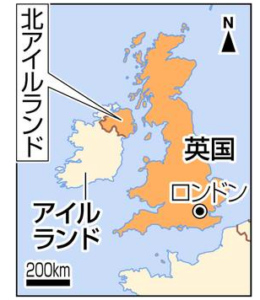

離脱協定に盛り込むべき要点は3つあり、1つは英国在住のEU市民の権利保護、2つ目は英国が支払うべきEU予算への採算、3つ目はアイルランドと英国領の北アイルランドとの国境問題(図1)でした。

2018年11月までに離脱協議の関係者からは、離脱協定の8~9割に関して合意が成立しているとのコメントがありましたが上記3つの離脱協定は次のように変わりました。

1つ目は在EUイギリス市民と在英EU市民への居住や社会保障の権利の保護、2つ目は離脱清算金390億ポンドを英国がEUに支払うこと、3つ目は北アイルランドとアイルランドの国境に物理的な管理体制をなくす方法を決めること、という3つに合意がなされました。

(図1 アイルランドと英国領の北アイルランド国境問題)

出典:https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201902/CK2019020802000143.html

当初から難航が予想されていた「北アイルランド国境問題」ですが、英国とEUは1998年のベルファスト合意でようやく終息した北アイルランド紛争の再燃を回避すべく厳格な国境管理を再導入しない方針で、早々に合意しました。

厳格な国境管理を再導入しない理由は、英国が北アイルランドをイギリス領にしているせいで北アイルランドに過激なテロ組織「アイルランド共和軍(IRA)」を生み出したからです。

それらの事例から厳格な国境管理の復活は過去の紛争を再燃しかねないことになるため、バックストップといわれる英国がEU離脱後の移行期間(~2020年12月)にEUと通商協定をまとめられなかった場合、アイルランド国境を開放しておくというセーフティーネットを採用することをEUが決めています。

バックストップ発動中はイギリスが暫定的にEUとの関税同盟に残ることになるため、モノの移動に関して従来通りの状態が続くことになります。

この間はただ英国が有利になるので、バックストップ発動中は他国とのFTAやTPPなどの関税同盟は結べない取り決めになっています。

このバックストップについて英国の離脱強硬派は猛反発しています。

理由は英国が早くEUとの関税同盟を抜け出して他国との関税同盟を結ぶことで、より経済的に豊かになるのではないかという思惑があるためです。

しかしバックストップがいったん発動されるとEUとの協議なしに終了されることができないのでこのままずっとEUとの関税同盟内に収められてしまう懸念から反発しています。

「合意なき離脱」の可能性

2019年4月10日なんとか合意なき離脱は一時的に避けることができ、同年10月31日まで離脱期限を再延期するところまでこぎつけていますが、英国にとって立ちはだかる大きな問題が2つあります。

1つ目はこのままEUとの交渉が進まずやはり「合意なしの離脱」をしてしまうことです。

英国がEUから離脱した後も2020年12月末までは英国がEU単一市場との関税同盟に留まり、これまでの関係を最大限継続するという措置(激変緩和措置)、いわゆる「移行期間」が設けられていますがこれらは離脱協定の一部です。

しかし離脱協定に英国とEUが合意してかつ英国議会と欧州議会が批准しなければ効力がないので、10月31日までに離脱協定をまとめ上げなければ移行期間なしで急に英国がEUから外れてしまうことになるのです。

合意なき離脱は英国もEUも互いに経済的・社会的に大きな混乱を招くというコンセンサスを持っています。

例えばイングランド銀行の試算によると、合意なき離脱により英国のGDPは前年比-8%とリーマンショック時の低成長をさらに上回る水準で経済が下降してしまう恐れがあるのです。

つまり合意なき離脱は戦後最大の経済危機を招くのです。

2つ目の問題は合意された離脱協定に関して英国議会の承認を取り付けることが困難である点です。

最大野党である労働党のコービン党首は、離脱協定が英国とEU双方の関係を大きく損なわないことを保証していなければ支持できないと条件をつけており、保守党内の強硬離脱派と民主統一党(DUP)の双方の支持を得なければならずその解決策を見つけることは困難です。

最後に

そもそもEU離脱問題は前首相であるデイビッド・キャメロン氏がEU離脱派の要求を受け入れて国民投票の実施を決した結果であり、EU離脱派が優勢であったことからキャメロン氏は辞任し後任のメイ首相にBrexitの命運が託されました。

合意なき離脱を避けるべく様々な策をとりましたが結局議会の承認は得られず、メイ首相は辞任に追い込まれました。

ブレグジットの問題は北アイルランドの国境管理方法並びに早期のEUからの関税同盟離脱を思惑とするものなので、英国・EU双方の議会で妙案を見つけることは難しそうです。