目次

はじめに

資産運用の成果には、大きく3つの要素が影響しています。

一つ目は「資産配分」、二つ目は「具体的な金融商品の選定」そして三つめは「投資のタイミング」です。

この中で、一番影響が大きいのが「資産配分」です。この「資産配分」とは何なのか、どのように配分すればいいのか、分かり易く解説します。

投資の成果に影響を及ぼす3つの要素

投資を始めると、「どの金融商品を買うか」(具体的な金融商品の選定)「安いタイミングで買うにはどうするか」(投資のタイミング)などに思いが集中しがちです。

これらの要素も大切ですが、実は「資産配分」が利益に直結する重要な要素なのです。

(1)「資産配分」とは何か

「資産配分」といってもピンとこない方も多いのではないでしょうか。金融商品にどのくらい資産を配分するのか(具体的な金融商品の選定)は分かり易いと思います。

しかし、大切なのは個々の金融商品よりも、どんな金融商品のグループに投資するかを最初に決めることが大切なのです。

(2)「資産配分」の重要性

投資を始めると、有名な国内の株式銘柄などを安いタイミングで買おうと思います。これはこれで利益が出ることもあります。しかし、国内株式だけに集中して投資していると「国内株式市場」が暴落した場合や低迷している時には利益を出すのが難しくなります。

このような状態でも安定した資産運用をするにはバランスよく投資することが大切になり、「相関関係」が異なる「金融商品のグループ」(株式市場、債券市場など)に分散して投資をすることが大切です。

このように「資産配分」することを「アセットアロケーション」ともいいます。アセットとは「資産」、アロケーションとは「配分」という意味を持っています。

ここで、似たような使い方をされる「ポートフォリオ」と「アセットアロケーション」の違いに整理したいと思います。

一般に「ポートフォリオ」とは、具体的な金融商品の組み合わせのことを言います。例えば、どの株を何株買う、どのような投資信託をいくら購入するかなどです。

そのポートフォリオを組む前に大まかな「資産配分」を行うことを「アセットアロケーション」といいます。

資産配分とは

「資産配分」を行う場合の投資先としては、株式や債券などがあります。具体的にどのような相関関係のもと「資産配分」がなされているか見てみましょう。

(1)資産配分の一例

例えば、公的年金の積立金運用を行っている年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)を例にしますと、GPIFが2017年度末時点で使った相関係数(それぞれの相関の度合いを表す係数で完全な順相関は1、完全な逆相相関は-1となります)は以下の様になります。

GPIFはこのように相関関係が違う金融商品のグループ(国内外株式、国内外債券)を組み合わせて運用していることが分かります。しかし、相関係数はいつも一定値ではなく、時間によって変化します。

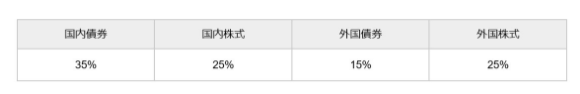

GPIFは以上の相関係数の他に決められた方針や中期目標など多くの要素を加味して、基本的な資産配分を以下のようにしています。

GPIFの資産配分先は、株式としては日本株式と外国株式、債券としては日本債券と外国債券となっていますが、その他の不動産や金などの実物資産への配分も重要です。これらの実物資産を加えて運用することにより、さらに、バランスの取れた資産運用が可能となります。

(2)リスク許容度に応じた配分

「資産配分」には、これだという正解はありません。資産配分はリスクを抑えながら利益を得てゆくのが目的ですが、リスクの許容度は個人によって差があるからです。高い利益を得るためにはリスクも大きく取る必要があります。

大切なことは自分の目的とリスク許容度に合った配分比率を検討することです。自分の目的やリスク許容度に合った「資産配分」を検討するには、最大の損失がどのくらいになるかを知ることが必要となってきます。

(3)「資産配分」にはプロのアドバイスを

「資産配分」によって、最大の損失額を見積もるには、豊富な知識や経験が必要になります。このような時は投資のプロに相談するのをお勧めします。自分のリスク許容度をチェックしてもらい、どのような「資産配分」が適切なのかをアドバイスを貰うのです。

そして、アドバイスに従って、「資産配分」を行い、さらに、銘柄の選定、投資のタイミングもアドバイスを貰えれば、目標に向けての資産形成がぐっと効率的になるでしょう。

まとめ

資産運用の利益は、大きく3つの要素、すなわち「資産配分」、「具体的な金融商品の選定」そして「投資のタイミング」ですが、一番影響が大きいのが「資産配分」(アセットアロケーション)です。

この「資産配分」先には、株式としては日本株式と外国株式、債券としては日本債券と外国債券、その他としては不動産や金などの実物資産などがあります。

「資産配分」はリスクを抑えながら利益を得てゆくのが目的でが、それには最大の損失額を見積もることが重要です。しかし、これを見積もるには豊富な知識や経験が必要になります。

このような時は投資のプロに相談するのをお勧めします。自分のリスク許容度をチェックしてもらい、どのような「資産配分」が適切なのかをアドバイスを貰うのです。

そして、アドバイスに従って「資産配分」を行い、さらに、銘柄の選定、投資のタイミングについてもアドバイスを貰えれば、目標に向けての資産形成がぐっと効率的になるでしょう。