目次

はじめに

皆さん、こんにちは。株式会社ウェルス・パートナー代表の世古口です。

今回のテーマは、「地方医療法人オーナー3億円の堅実な資産運用実例」です。

当社では、医療法人オーナーの方からの資産運用のご相談をよくいただきます。最近特に多いのは、地方の医療法人オーナーの方からのご相談です。地方の場合、資産運用の相談ができるアドバイザーや金融機関が少ないということや、最近ではリモートでの相談がしやすい状況にあるという背景から、地方医療法人オーナーの方からのご相談が増えているのではないかと思います。当社での実例もかなり増えています。今回は、そのような地方医療法人オーナーの方の3億円の堅実な資産運用実例についてわかりやすくご説明します。

▼今回の内容はYouTubeでもご覧いただけます

資産配分(個人・当初)

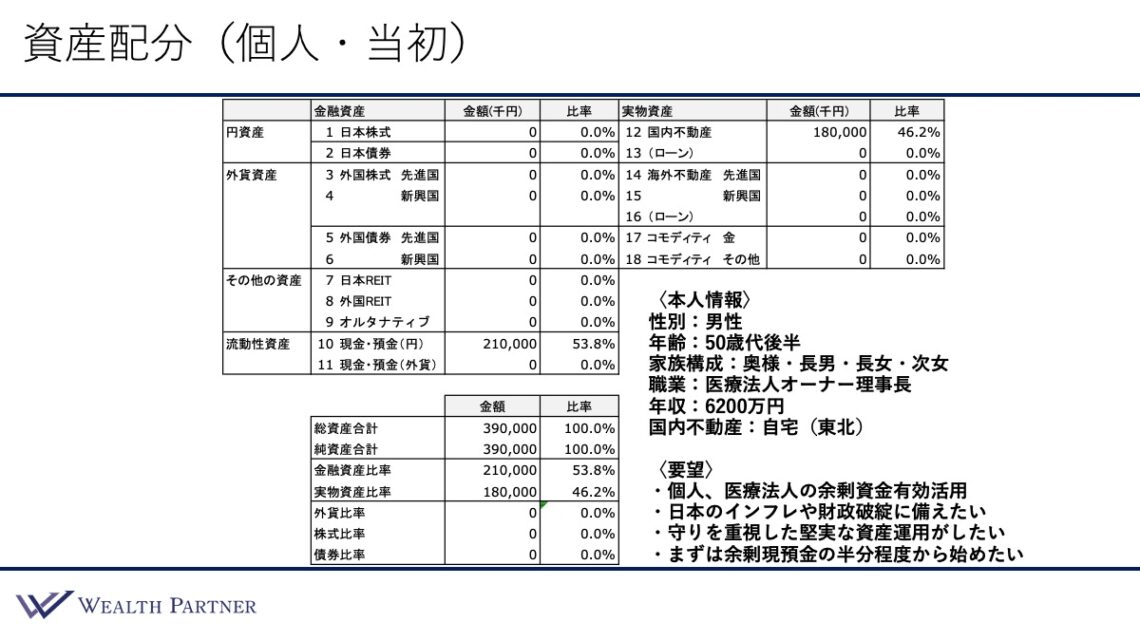

地方医療法人オーナーの方の資産配分から見ていきましょう。今回は資産配分が個人と医療法人の2主体ですので、それぞれ見ていきます。まずは個人の当初の資産配分からです。

ご本人様情報は、50歳代後半の男性の方で、家族構成は奥様、長男、長女、次女の5人家族です。職業は東北地方の医療法人のオーナー理事長で、年収は6,200万円、国内不動産はご自宅をお持ちです。

個人の資産配分は、現預金が2億1,000万円、国内不動産は借入のないご自宅が1億8,000万円分、時価ベースである状況です。全体のバランスはシンプルで、純資産・総資産の合計はともに3億9,000万円となっています。

この方のご要望は4つあります。1つ目は、個人、医療法人の余剰資金を有効活用したいということです。2つ目は、日本のインフレや財政破綻に備えたいということです。昨今のニュースで物価が毎年2%~3%上がっているなか、預金しかない状態ですので、実質目減りしていることが気がかりで、借金が増えていることに対する策を講じたいというご要望です。

3つ目は、守りを重視した堅実な資産運用がしたいということです。株で増やすというよりも、「少しずつ資産を増やすこと」「インフレに負けない資産を増やすこと」「リスクを分散すること」という堅実な資産運用がしたいというのがこの方の考えです。

4つ目は、まずは余剰現預金の半分程度から資産運用を始めたいということです。5億円ある場合、そのうちの半分の2億5,000万円を運用するというお考えです。投資を本格的にされるのが初めてという方ですし、特に地方医療法人オーナーの方で、資産運用の情報もない状況のなか運用を始めるのは、かなり勇気がいることでしょう。精神的な負荷もそれなりにあると思いますので、このように余剰現預金の半分から運用することや、堅実な運用をするというのは非常によいことです。以上を踏まえ、この方のご要望に合った形の運用をご提案させていただきました。

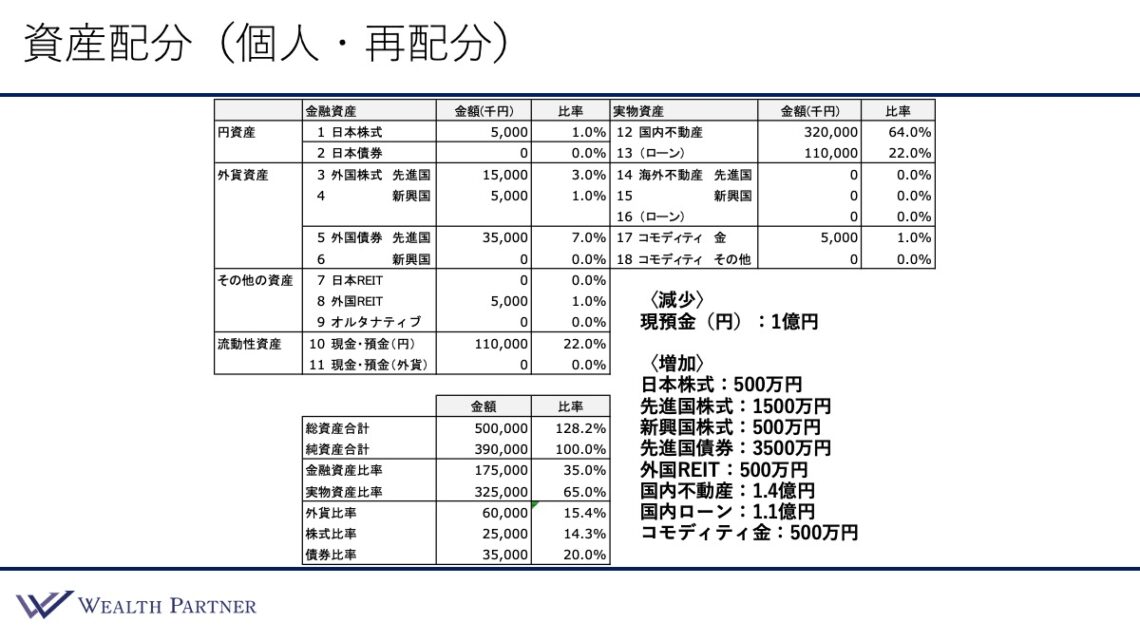

資産配分(個人・再配分)

ご本人情報やご要望、個人、医療法人の各主体の資産状況を考慮して、再配分をご提案させていただいたものが次のようになっています。

まずは個人の再配分案です。減少資産は現預金1億円となっています。増加資産は、日本株式に500万円、先進国株式に1,500万円、新興国株式に500万円、先進国債券に3,500万円、外国REITに500万円、国内不動産に1.4億円、国内ローンが1.1億円となっており、国内不動産に対する頭金・自己資金は3,000万円となっています。こちらは神奈川県の一棟木造アパートです。さらに、コモディティ金に500万円という配分になっています。

全体のバランスは左下をご覧ください。借入比率はもともと100%でしたが、128.2%になりました。借入が増え、不動産も増えているので、インフレ対策ができている状態といえると思います。

金融資産、実物資産の割合は35%:65%です。もともと金融資産比率の割合が多かったので、実物資産比率の方が大きくなっています。外貨比率は15.4%、金融に占める株式比率は14.3%、債券比率は20%になっています。

さて、ここで保守的で堅実な資産運用を求めている割には、株式の割合が多いのではないかと思われる方がいらっしゃるのではないでしょうか。これは、医療法人の方で債券を中心に運用するということを考慮して、個人での債券運用の割合をやや少なめにしていることが理由です。また、株式の割合といっても、余剰資金が残り半分もあり、半分しか運用していないので、全体に占める割合としては軽微であることから、株式をこれぐらい運用してもいいということでご提案させていただきました。

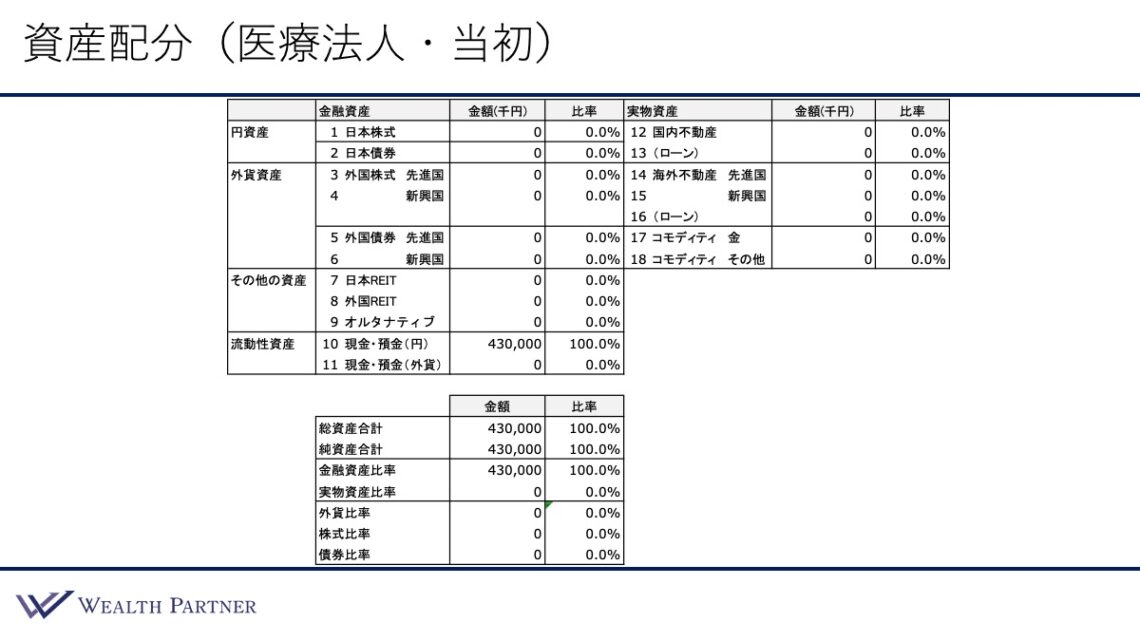

資産配分(医療法人・当初)

こちらが医療法人の当初の資産配分の状態です。余剰の現預金が4億3,000万円ある状態で、とてもシンプルです。

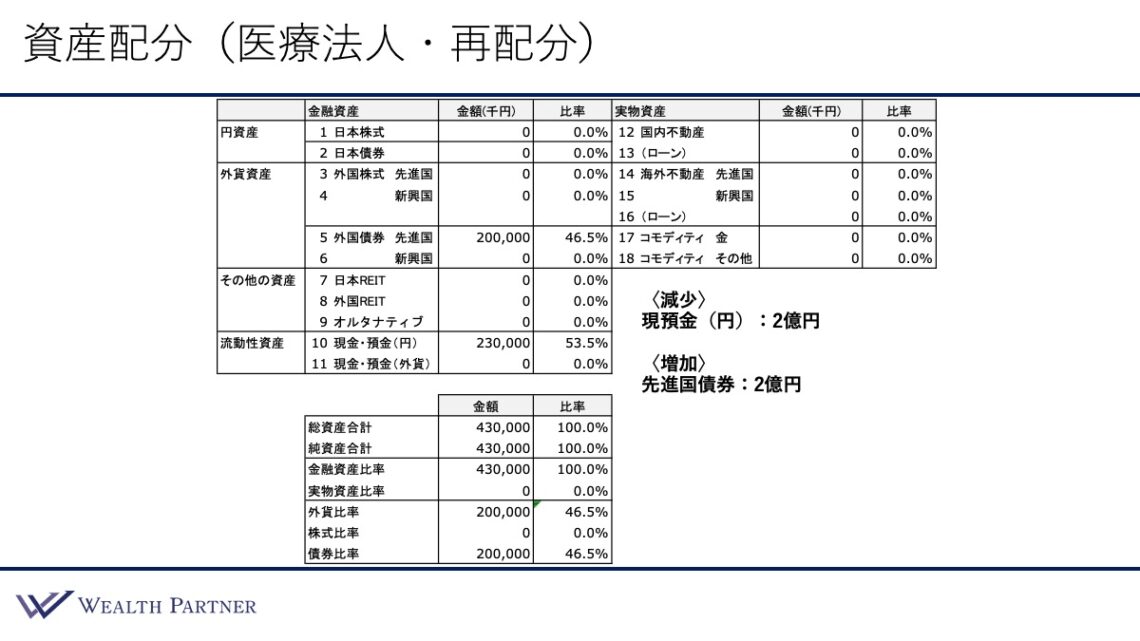

資産配分(医療法人・再配分)

医療法人の再配分案はこちらです。医療法人はとてもシンプルで、2億円の余剰現預金を使って先進国債券に2億円投資しています。次に、この2億円の債券をどのように運用しているのかを、ご参考までに見ていただきましょう。

米ドル債券ポートフォリオ設計例(医療法人)

こちらが医療法人の米ドル債券ポートフォリオ設計例です。8債券に2,500万円ずつ分散投資した、全体で2億円の債券ポートフォリオになっています。

8債券中3債券が米国債、5債券がアメリカの会社が発行している普通社債となっています。通貨は全て米ドルで、投資金額は2,500万円ずつ、残存期間は、8.8年、12.8年、14.6年、18年、21.8年、24.3年、26.1年、27.2年ということで、平均の残存期間は19.2年です。債券格付けはAA+の債券が多く、AAとAAAという格付けもあります。平均の格付けはAA+となり、利回りは平均で4.6%となっています。

堅実な資産運用を希望されているということはもちろんありますが、医療法人はそもそもかなり手堅い運用をされる、基本的な資産運用方針の医療法人が多い傾向にあります。このように米ドル建てで高格付けの債券中心に投資して、手堅く運用する医療法人が多いのではないかと思います。

特に日本国債の格付けはA+ですから、それ以上の格付けで基本的に運用することが多いです。ですからAA台の債券格付けに絞って、このように米国債やアメリカの企業でも相当信用力が高い会社の社債だけに絞り、期間を分散してポートフォリオを作って運用するという医療法人が多くみられるのです。

まとめ

今回のテーマの「地方医療法人オーナー3億円の堅実な資産運用実例」を最後にまとめます。ポイントは4つです。

ポイント1)資産運用は精神的な負荷のない範囲で始める

資産運用を初めて始められる方は、余剰現預金が6億円あったとして、それを全て投資できるかというと、なかなか難しいかもしれません。初めてということでストレスは大きいですし、アドバイザーを信用している方であれば投資できるかもしれませんが、そうではない方の方が多いのではないでしょうか。

ですから、やはり無理のない範囲で資産運用を始めてみて、慣れてから運用額を増やしていく方が基本的にはよいと思います。6億円の余剰現預金があるとしたら、今回の実例のように半分の3億円から始めるというように、精神的な負荷のない範囲で資産運用を始めるのが精神衛生的にもよいでしょう。

ポイント2)個人は先進国債券と国内不動産中心にバランスよく

医療法人オーナーの場合、資産主体が多くなる方が多いです。オーナー個人・医療法人、そしてMS法人や資産管理会社をお持ちの方もいらっしゃいます。その中でも個人に関しては、医療法人のように先進国債券だけというより、国内不動産を借入して投資することや、その他の金などにも分散するなど、全体をバランスよく運用することが基本的にはよろしいかと思います。

ポイント3)医療法人は格付けAA台以上の米ドル債券に投資限定

医療法人は保守的な運用をされた方が基本的にはよいと思います。米ドル債券で格付けがAA以上のもの、米国債やアメリカの企業でもかなり信用力が高い大企業が発行している社債に限定して投資するのが基本的にはよろしいのではないでしょうか。

ポイント4)リモートなどで都心のアドバイザーにも相談

地方の方の場合、相談できる金融機関や資産運用アドバイザーが少ないと思います。しかし今は、リモートで優秀なアドバイザーに気軽に相談できる時代です。当社もそうですし、ホームページから連絡をしたりセミナーに参加することによって、気軽に相談できる状況です。一度相談することによって得られる情報もかなりあるでしょう。ですから、地方の金融機関だけに相談して運用されるよりは、都心のアドバイザーの方にも相談いただいた上で、どのように運用するのかを検討することをオススメします。

本日は「地方医療法人オーナー3億円の堅実な資産運用実例」という内容でお届けさせていただきました。

株式会社ウェルス・パートナー

代表取締役 世古口 俊介

2005年4月に日興コーディアル証券(現・SMBC日興証券)に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券(現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券)を経て2009年8月、クレディ・スイスのプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、同社の成長に貢献。同社同部門のプライベートバンカーとして、最年少でヴァイス・プレジデントに昇格、2016年5月に退職。

2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。超富裕層のコンサルティングを行い1人での最高預かり残高は400億円。書籍出版や各種メディアへの寄稿、登録者1万人超のYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」での情報発信を通じて日本人の資産形成に貢献。医師向けサイトm3.comのDoctors LIFESTYLEマネー部門の連載ランキング人気1位。

メディア掲載情報:「m3.com」「ZUU online」「MONEY zine」「マネー現代」でコラムを連載中