近年、株式・債券のような伝統的金融商品だけでなく、資産ポートフォリオの一部に不動産を組み入れる運用手法がスタンダードになりつつあります。不動産投資の中でも、居住用不動産投資とは異なる一棟収益ビル投資が富裕層の間で新たな選択肢として関心を集めています。

資産インフレが続く中、「今が買い時なのか?」と疑問を持つ人もいるでしょう。本記事では、一棟収益ビル投資のメリットとリスクを明確にしながら、最適な投資タイミングを見極める判断基準を解説します。

目次

不動産投資の種類と特徴

一口に不動産投資といっても、その種類は多岐にわたります。自身の投資目的やリスク許容度、資産背景に合わせた選択が必要です。主な不動産投資の種類とその特徴を見ていきましょう。

居住用不動産投資は安定志向の選択肢

居住用不動産投資は、個人が居住する目的の不動産に投資するものです。具体的には、区分マンション投資、一棟アパート・マンション投資、戸建て賃貸住宅投資などが挙げられます。

人間の生活に不可欠な「住」を対象とするため、安定した需要が見込める点が大きな特徴です。居住用不動産投資の収益の原資は家賃ですが、家賃は景気動向に左右されにくく、変動も少ないという特性があります。

居住用不動産投資はその安定性ゆえに、賃料が相対的に低いという側面も持ち合わせています。

事業用不動産投資はプロフェッショナルな視点が必要

一方、事業用不動産投資は、企業が事業活動に利用する不動産への投資を指します。例えばオフィスビル、商業施設、ロードサイド店舗、倉庫、工場などへの投資があります。

居住用不動産とは異なり、賃料単価が高く設定できる傾向にあり、高額な賃料収入が期待できます。投資規模が大きくなるため、収入額も高額となります。

ただし、事業用不動産は景気変動や社会情勢変化の影響を大きく受けやすく、大規模な投資が必要となるため、相応の専門知識とリスクマネジメント能力が求められます。プロフェッショナルな視点と戦略が不可欠となる分野といえるでしょう。

一棟収益ビル投資のメリット

一棟収益ビル投資の魅力とメリットについてまとめます

賃料が高く高利回りとなる

一棟収益ビルは、一般的に居住用不動産と比較して高い賃料設定が可能です。企業のオフィスや店舗、倉庫といった事業用途のテナントは、個人の居住者よりも賃料を支払う能力が高く、事業活動に必須の場所であるため、賃料単価が高くなる傾向にあります。

高額な賃料収入が、結果として投資全体における高利回りへとつながり、潤沢なキャッシュフローを生み出す要因となります。

まとまった保証金による資金メリット

事業用不動産の賃貸借契約では、借主は保証金(敷金)を差し入れます。居住用では家賃1〜2ヶ月が一般的ですが、事業用では契約にもよりますが6〜12ヶ月程度が相場になります。人気エリアや飲食店のテナントとなると、24ヶ月を超える保証金が入金されるケースもあります。

保証金は、テナントの信用力を証明するものであり、賃料滞納時の担保や原状回復義務の履行担保の性質を持ちます。保証金は、オーナーにとって一時的なキャッシュインとなり、物件の維持管理費用や次の投資のための資金としての運用も可能です。(ただし、契約終了時の返還義務があります。)

契約によっては、返還不要の権利金も設定される事例もあります。権利金は居住用の礼金に相当するもので、純粋にオーナーの利益となります。

原状回復費用がテナント負担となる

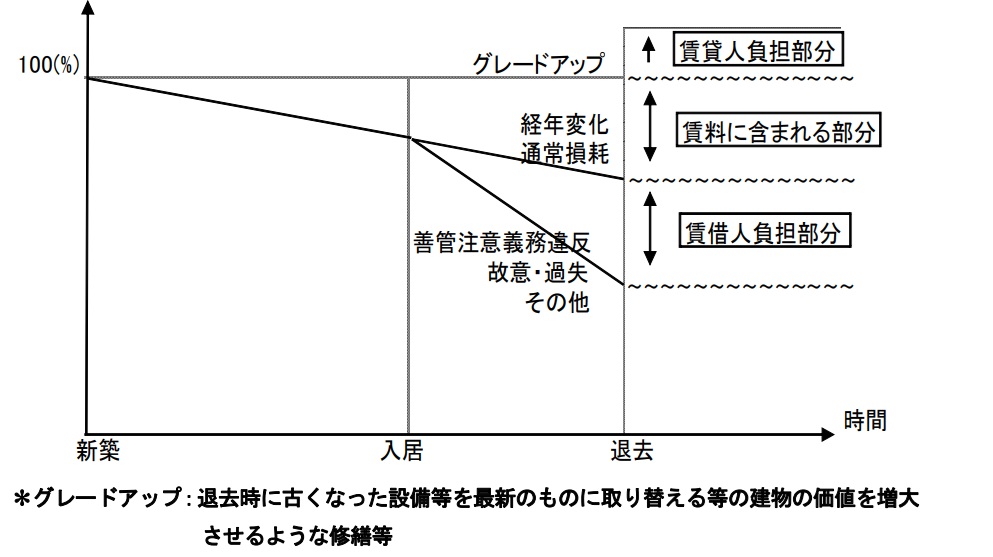

居住用不動産の原状回復の考え方

居住用不動産の場合、退去時の原状回復費用はオーナーと入居者で分担します。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方では、入居者の故意・過失でないかぎり、原状回復費用はオーナー負担が原則となります。

一方、事業用の一棟収益ビルでは、原状回復費用をテナントが負担する契約が一般的です。テナントが内装工事を自由に行う代わりに、退去時にはスケルトン状態に戻す義務を負うためです。

オーナーは退去時にかかる多額の修繕費用を負担せずに済むため、ビル経営におけるコストを抑え、収益性を高められます。

社会的信用が高まる

一棟収益ビルのオーナーとなることは、単なる資産形成以上の価値をもたらします。都心の一等地や主要幹線道路沿いにビルを所有しているという事実は、個人や企業の社会的信用を大きく高めるのです。

金融機関からの融資条件の優遇や、新たなビジネスチャンスの獲得にもつながり得ます。次世代への事業承継としても有効であり、代々資産を受け継いでいく基盤となる可能性も秘めています。

一棟収益ビル投資のデメリット

魅力的なメリットを持つ一棟収益ビル投資ですが、一方でその特性ゆえのリスクやデメリットも存在します。前述したように、プロフェッショナルな視点と戦略が不可欠なのです。

初期投資が高額になる

一棟収益ビル投資は、居住用不動産と比較して圧倒的に高額な初期投資が必要となります。物件の購入費用はもちろんのこと、仲介手数料や不動産取得税、登録免許税、ローン手数料、火災保険料などの諸費用も含めると、多額の自己資金を準備するか、金融機関からの大規模な融資を受ける必要が生じます。

空室リスクのダメージが大きい

一棟収益ビルは、アパートやマンションのように細かく区分されているわけではありません。複数階のフロアを単一のテナントが賃借しているケースも多く、もしそのテナントが退去し空室となってしまうと、ダメージは甚大なものがあります。

ビル全体の賃料収入が大幅に低下し、ローン返済や管理費、固定資産税などの固定費だけが重くのしかかる事態に陥る可能性もあります。

同一テナントによる複数階フロアの賃借を禁止するなどの措置を考えておく必要もあります。

景気変動による賃料変動リスク

事業用不動産の賃料は、経済全体の景気動向に大きく左右されます。好景気の際には企業活動が活発になり、オフィス需要の増加や賃料の上昇が期待できますが、不況期には企業の業績悪化や事業縮小にともない、賃料の値下げ交渉や、最悪の場合にはテナントの撤退という事態が起こります。

近年経験したコロナ禍では、リモートワークの普及によりオフィス需要が一気に低迷し、多くの企業が一斉にオフィススペースの縮小や移転を行った結果、賃料が大幅に低下しました。

飲食店のテナントは倒産・休業が相次ぎ、賃料滞納も増加しました。一棟収益ビル投資には、賃料変動リスクとつねに隣り合わせにあるのです。

売却時の流動性リスク

一棟収益ビルは、その規模や価格帯ゆえに、買主が限定されます。居住用不動産でも一棟ものは投資家が相手の市場ではありますが、事業用不動産は購入できる層がさらに限られるため、売却に時間がかかったり、想定よりも低い価格での売却を余儀なくされたりする流動性リスクが存在します。

経済状況や市場のトレンドによっては、流動性リスクが強く意識される可能性もあるため、投資を開始する段階で将来の出口戦略を綿密に練っておく必要があります。

テナント募集に専門知識が求められる

一棟収益ビルのテナント募集は、居住用不動産の入居者募集とは位相の異なる、高度な専門知識とノウハウが求められます。単に空室を埋めるだけでなく、ビルに最適な業種、事業規模のテナントを選定し、長期的な関係構築が求められます。

そうした取り組みをリーシングマネジメントと呼びますが、テナント募集営業だけでなく、場合によってはテナント事業のプロデュースにも関与します。

さらに重要なのが、テナント企業の信用リスクの審査、つまりデューデリジェンスです。企業の財務状況、事業計画、将来性、社会的信用などを多角的に評価し、安定した賃料収入を確保できるかを見極める専門性が不可欠となるでしょう。

一棟収益ビルは「買い」なのか? ベストタイミングを見極める視点

投資家が一棟収益ビル投資を検討するうえで気になるのは、「今が本当に買い時なのか?」という点ではないでしょうか。

ここでは、一棟収益ビル購入のベストタイミングを考えてみましょう。

市場は「点」ではなく「局面」で捉える

不動産市場には、一般的に「回復期」「好況期」「後退期」「不況期」というサイクルがあります。それぞれの局面で、不動産価格や賃料、取引量などが異なる特徴を示します。

回復期や好況期は価格が上昇傾向にありますが、不況期には価格が下落します。不動産が割安なときに購入し、割高なときに売却すればよいという結論になりますが、問題はそう単純ではありません。

今が割安なのか、割高なのか「点」で把握するのは誰にもできません。未来は誰にもわからないからです。私たちにできるのは、大まかな「局面」を理解するところまでといえるでしょう。

その「局面」を判断するためには、マクロ経済指標とミクロ経済指標の両方を総合的に分析する必要があります。

「買い」のタイミングを見極めるための具体的な視点

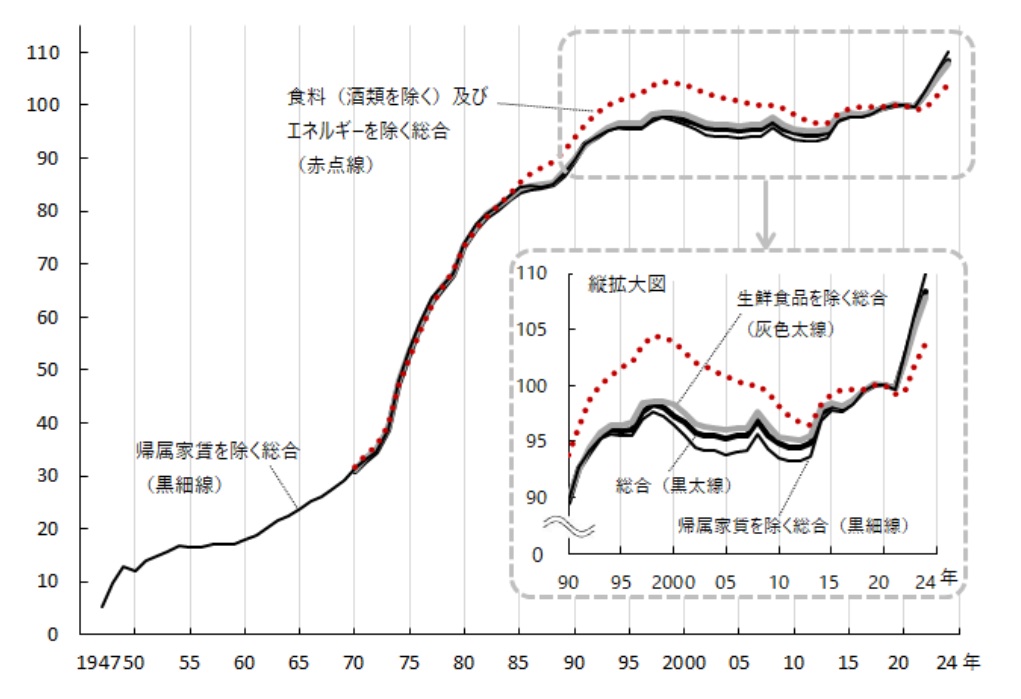

出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構 消費者物価指数 2020年=100 1947年~2024年 年平均

では、具体的にどのような視点から「買い」のタイミングを見極めるべきなのでしょうか。

まず、重要なマクロ経済指標として金利があります。低金利であるほど、資金調達コストを抑えられるため、不動産の取引量は活発になります。金利上昇局面では、イールドギャップ(利回りと金利の差分)が低下し、じょじょに取引量が低下しますが、インフレ局面でもあるため、キャピタルゲインを求める投資家の参入も見られます。

供給と需要のバランスも重要な判断基準です。新規供給物件の多寡や、テナントニーズの変化の把握によって、将来的な空室リスクや賃料の安定性を予測できます。

ミクロに目を転じると、再開発情報が重要な手がかりになります。特定のエリアで大規模な再開発計画が進行中であったり、新たな交通インフラが整備される予定があったりすれば、そのエリアの不動産価値は大きく上昇する可能性があります。

あらゆるマクロ経済指標が示しているとおり、現在の日本はインフレの初期段階にあるといえます。いくつかの「山」や「谷」はあったとしても、しばらくインフレ局面は続くと見られているため、ミクロの立地選定さえ間違えなければ、一棟収益ビル購入は成功の余地があると見られます。

一棟収益ビル投資成功への鍵

一棟収益ビル投資は、その専門性と規模ゆえに、個人の力だけで成功を収めるのは容易ではありません。確かなリターンを得るためには、信頼できる専門家との連携が不可欠です。

立地の選定はこだわり抜く

不動産投資の成功は、立地によって決まるといっても過言ではありません。一棟収益ビルにおいては、「地位(じぐらい)」を意識し、そのエリアが持つ歴史やブランド力、将来性を深く見極めるようにします。

例えば、都心の一等地や、特定の業界が集積するエリア、またはランドマークとなるような立地は、テナントにとって魅力的であり、空室リスクを低減し、安定した賃料収入をもたらします。

交通利便性も重要な要素です。主要駅からの距離、複数の鉄道路線が利用可能か、高速道路へのアクセスといった点は、テナントの従業員や顧客の利便性に直結し、テナント誘致力に大きな影響を与えます。

エリアの将来性、例えば進行中の再開発計画、人口流入のトレンド、大手企業の進出状況なども、中長期的な資産価値を見極める上で不可欠な情報です。

空室リスクを最小化するリーシングマネジメント

一棟収益ビル投資における最大の懸念の一つである空室リスクを最小限に抑えるためには、高度なリーシングマネジメント能力が不可欠です。オーナー自身が行うのは難しく、事業用不動産に特化した専門性の高い不動産仲介会社との連携が必須といえるでしょう。

入居テナントの審査にもノウハウが求められます。企業の信用力、事業の安定性、業種分散への配慮など、多角的な視点からテナントを厳選して、賃料滞納リスクやテナント信用リスクを低減し、長期的な安定稼働を実現します。

信頼できるプロパティマネジメント会社に委託する

物件を購入した後の賃貸管理が重要である点は、居住用不動産も事業用不動産も変わりはありませんが、事業用不動産においてはさらにプロフェッショナルな観点が求められます。

物件を資産としてとらえ、資産価値の最大化や収益の向上を長期的なビジョンにもとづいて取り組み、投資戦略や建物の改善計画などを策定するのです。そこでは、定型的な管理業務ではない、「経営代行」とまでいえる姿勢が必要です。こうした業務をプロパティマネジメントと呼びます。

テナントとの良好な関係を築くテナントリテンションも欠かせません。テナントのニーズを理解し、顧客満足度を高めて長期的な入居を促進し、空室リスクを低減します。

まとめ

一棟収益ビル投資は、居住用不動産投資と比較して、より専門的な知識と大規模な資金が必要となるプロ向けの投資です。一棟収益ビル投資で成功を収めるためには、市場の動向を正確に読み解く洞察力、信頼できる専門家(IFA、不動産仲介会社、プロパティマネジメント会社など)との連携が何よりも重要です。

最新の情報に基づき、あなたの資産形成の目標に合致した最適な戦略を共に築き上げてくれるパートナーを見つけることが、一棟収益ビル投資を成功へと導く鍵となるでしょう。

弊社・ウェルスパートナーでは、金融資産と不動産を含めた全資産を対象とした最適なポートフォリオづくりを提案しています。一棟収益ビル投資についても、物件選びからプロパティマネジメント会社のご紹介、融資戦略・出口戦略の策定まで、丁寧なサポートを提供いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

株式会社ウェルス・パートナー

リアルアセットマネージャー

早稲田大学商学部卒業後、大和ハウス工業株式会社へ入社。

富裕層・地主に賃貸住宅での土地活用ソリューション提案に従事。東急リバブル株式会社にて投資用不動産の売買仲介を経験後、株式会社ウェルスパートナーに入社。マネー現代など大手メディアでの記事執筆も行う。