目次

はじめに

生命保険について、どのようなイメージをお持ちでしょうか? 万が一の際に、遺族の生活保障のために備える死亡保険、といったイメージが一般的かと思います。しかし、実は生命保険は、相続についても大変効果的な対策の一つでもあるのです。相続の様々な局面に対して対策を講じられる、この生命保険を活用した代表的な相続対策について考察します。

遺言と同様の効果があり、遺産分割対策としても有効

某銀行に預金してある定期預金を、特定の相続人Aに確実に引き継ぐためには、一般的には遺言書を作成しておく必要があります。

また、例え遺言書を作成していたとしても、自筆証書遺言の場合は、形式に不備があれば無効になりますし、相続人の目に触れず、執行されないリスクも否定できません。

秘密証書遺言や公正証書遺言を作成するためは、少なからず時間や手間はもちろん費用もかかり、作成後に内容を変更したい場合は、再度作成し直す必要があります。

その点生命保険は、契約時に死亡保険金の受取人を指定することで、受け取らせたい人に指定した金額を確実に引き継ぐことができます。さらに保険金の受取人は、保険契約者の意思で任意に変更でき、一般的には3親等の親族まで認められています。

この為、相続人に限らず、子どもの配偶者や孫等にも引き継ぐことができます。さらに言えば、生命保険金は民法上「受取人の固有の財産」とされ、遺産分割協議の対象や、遺留分の対象資産から外れます。

つまり、仮に親族間で遺産の分け方について争いが生じていたとしても受取人が受け取ることができます。

このように、生命保険に加入することで、遺言書と同様の効果を得ることができ、遺産分割対策としても極めて有効に活用できるのです。

直ちに現金化することが可能で、納税資金対策としても有効

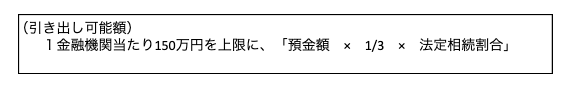

銀行預金と生命保険金では、契約者の死亡時の取り扱いが大きく異なります。銀行は、預金者が亡くなったことを察知すると直ちに預金口座を凍結し、凍結後は例え配偶者や子どもといえども、下記金額の範囲で仮に引き出すことしかできません。

しかも上記仮の引き出しが認められたのは、民法の相続に関する規定が改正されたことに伴う2019年7月以降の話しで、それ以前は遺産分割の内容が確定するまで、被相続人の預金を葬儀等の費用に利用することすらできませんでしたし、相続税の納税期限が到来しても、凍結を解除できなかったという話しも決して珍しくはないのです。

一方、生命保険金の受け取りについては、真逆といっても過言ではありません。保険会社は、訃報に接すると直ちに払い出しの手続きに着手します。

このため、たとえ遺産分割協議がまとまっていなかったとしても、葬儀等の費用に利用できることはもちろん、相続税が発生する場合は、その納税資金としても活用できます。

もし納税額が生命保険金の範囲内であれば、所有する資産に一切手をつけずに、あるいは決して有利とは言えない物納や延納の制度を利用することなく、相続税を納税することも可能になるのです。

相続を放棄しても受け取ることができ、節税対策としても有効

相続が発生すると、預金など価値のある遺産だけを引き継ぐことができる訳ではありません。借金などの負の遺産もその対象となり、遺産の内容によっては、相続を放棄せざるを得ない場合もないとは言えません。

預金などのプラスの財産のみを引き継ぎ、借金などのマイナスの財産だけを放棄することは、到底許されないのです。

その点、民法上「受取人の固有の財産」とされる生命保険金は、相続財産には含まれません。従って、例え相続を放棄したとしても受け取ることができます。

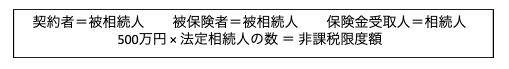

また、生命保険金は、相続税の算出に当たって下記特例が認められており、節税対策としても有効に活用できます。なお、下記控除を摘要するためには、以下の契約形態にする必要があることに注意しましょう。

少しややこしいのですが、民法上は「受取人の固有の財産」とされ、相続財産には含まれない生命保険金ですが、税法上はみなし相続財産とされ、相続税の課税対象財産に含まれる反面、相続税額の算出に当たっては、上記特例が認められていることになります。

換言すれば、相続税の申告をする際は相続財産とみなされ、上記控除後の金額が課税所得に含まれますが、相続人同士で遺産分割をする時は遺産分割対象とはならず、受取人固有の財産となるのです。

なお、相続を放棄したとしても上記法定相続人の数には含まれますが、相続を放棄した人が生命保険金を受け取る際には、上記控除は適用されません。

生命保険の権利を相続することで、二次相続対策としても有効

下記形態の保険契約を締結することで、生命保険は、二次相続対策としても活用できます。

上記形態だと、被相続人が亡くなっても保険金は支払われません。しかし、生命保険は「権利」として相続の対象になるのです。上記被相続人が亡くなった時点で、契約形態を以下に変更します。

こうすることで、配偶者の相続時に子どもが保険金を得ることになり、相続税が高くなりがちな二次相続時に、子どもが現金を得ることができます。

まとめ

一般的に相続税対策としては、「遺産分割対策」「納税資金対策」「節税対策」の三つが三本柱と言われています。

生命保険の活用の仕方によっては、そのすべてに効果を発揮できることはもちろん、二次相続時にも効果があることを理解いただけたでしょうか?

様々な場面で対策を講じることができ、しかも使い勝手が悪くないこの生命保険を、相続対策の一つとして検討されてみては如何でしょう。