目次

はじめに

2025年、私たちは予測困難な激動の時代に生きています。地政学的緊張の高まり、主要国の中央銀行による金融政策の変動、構造的なインフレ圧力。マクロ経済の大きなうねりは、私たちの資産形成、そして特に不動産投資のあり方に大きな影響を与えています。

本記事では、2025年の不動産市場を巡る最新の動向を多角的に分析し、不確実性の時代を勝ち抜くための羅針盤となる、実践的な投資戦略を提示します。

マクロ経済の視点から見る2025年の不動産市場

不動産市場は、その国の経済状況だけでなく、世界経済の動向、金融政策、地政学的リスクなど、さまざまなマクロ経済要因に左右されます。2025年の不動産投資を考える上で、これらの要素がどのように影響を与えるのかを深く理解することが不可欠です。

世界経済の潮流と日本への影響

現在、世界経済には先行き不透明感が漂っています。特に注目すべきは、主要国の政策動向とそれらが日本の不動産市場へ波及する効果です。米国におけるトランプ関税の行方は、輸出入に依存する国内産業の動向を左右し、ひいてはオフィスや物流施設の需要に影響を及ぼす可能性があります。

ロシアのウクライナ侵攻、イスラエル・イラン戦争に代表される地政学的リスクは、国際的な資金の流れを変化させ、安全資産としての不動産への評価を高める一方で、原油価格の高騰を招き、再びインフレを加速させる可能性もはらんでいます。これにより、建築費や輸送コストがさらに上昇し、不動産開発のコスト増に直結する可能性も否定できません。

コロナ禍を経て見直されたグローバルサプライチェーンの変化も、不動産市場へ大きな影響を与えています。半導体最大手の台湾TSMCが熊本に工場を新設するなど、国内の製造業や物流拠点の再編を促す動きが活発化しています。

これは、地方都市における産業・物流不動産の需要を喚起し、新たな投資機会を創出する一方で、既存の産業集積地における不動産価値の変動にもつながるため、今後も注視が必要です。

日銀の政策金利と金利動向

不動産投資において、金利動向は融資を活用する上で直接影響を与える極めて重要な要素です。日本銀行は歴史的な金融緩和策からの転換を図り、2024年3月にはマイナス金利政策を解除しました。このマイナス金利解除後の短期金利・長期金利の推移と予測は、投資家のキャッシュフローに大きな影響を与えます。

金利が上昇局面にある現在、変動金利の恩恵は縮小し、固定金利の需要が高まる可能性があります。不動産投資ローン金利への影響とキャッシュフローへの波及を詳細に検討し、最適な資金調達戦略を探ることが求められます。

物件の期待利回りから借入金利を差し引いたイールドギャップの縮小傾向は、投資判断の基準を変化させ、より厳密な収益シミュレーションを要求するでしょう。

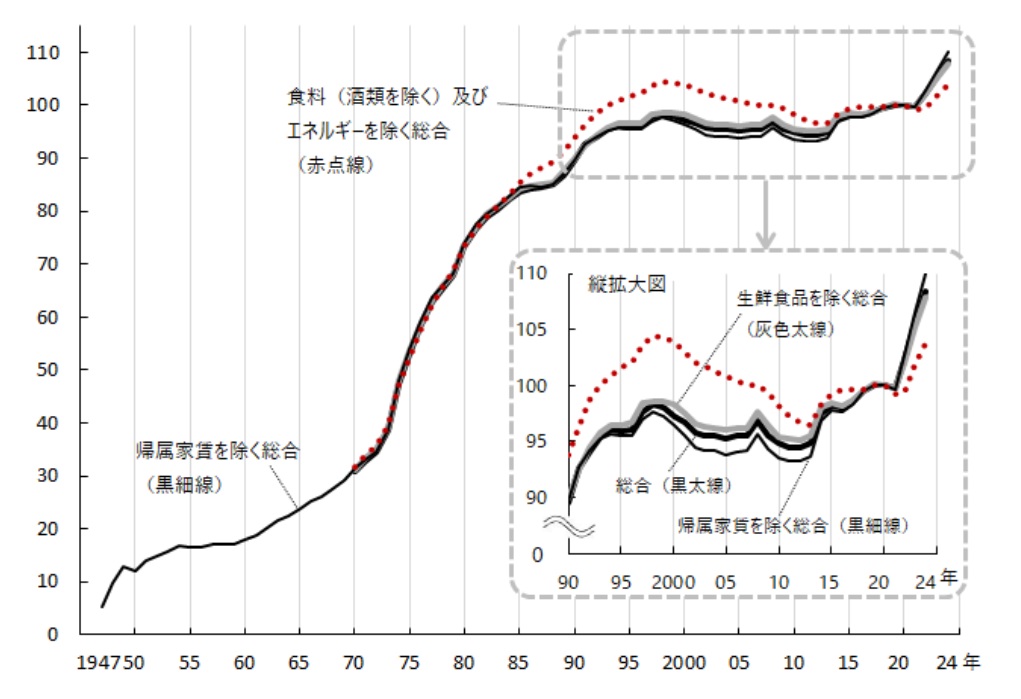

インフレの昂進と不動産の真価

出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構 消費者物価指数 2020年=100 1947年~2024年 年平均

世界的なインフレ圧力は、日本経済にも波及しています。建築費の高騰、人件費の上昇が物件価格に与える影響は避けられない現実です。新築物件の供給コストが増加する中で、既存物件の価値も再評価される可能性があります。新築物件の価格上昇が、相対的に割安感のある既存物件への需要を喚起し、その価値を押し上げる可能性があることを意味します。

こうした局面において、不動産が有するインフレヘッジ機能の再評価がなされています。現金や預金がインフレによって実質価値を減少させる一方で、実物資産である不動産は、物価上昇に合わせて賃料や資産価値が上昇する傾向にあり、実物資産としての強みが改めて認識されています。

海外投資家の投資意欲

コロナ禍で一旦は日本不動産市場への投資を控えていた海外投資家の投資意欲が再燃しています。歴史的な円安の進行や、日本の比較的安定した政治・経済情勢は、海外投資家にとって魅力的な投資環境を提供しています。円安は、外貨ベースでの投資コストを相対的に引き下げ、日本不動産の割安感を際立たせています。

都心部のタワーマンションや特定のセクター(物流、データセンターなど)に対する関心は高く、海外からの大規模な資金流入は、市場価格の上昇をさらに後押しする可能性があります。

不動産トレンド分析と2025年の市場予測

不動産市場のトレンドはつねに変化しており、過去の成功体験が未来にも当てはまるとは限りません。2025年を見据え、現在の市場の「今」を正確に捉え、未来を予測することが、投資戦略を立てる上での重要な出発点となります。

国内不動産市況の現状と変遷

日本の不動産市場は、地域や物件種別によって大きく異なる顔を見せています。特に、三大都市圏(東京、大阪、名古屋)と地方都市の格差は拡大傾向にあり、投資戦略を立てる上で考慮すべき点の一つです。

2025年3月18日に発表された令和7年地価公示では、全国平均で地価上昇が続いている点が注目されます。三大都市圏では商業地、住宅地ともに上昇基調が鮮明であり、地方圏でも主要都市や観光地を中心に回復が見られます。ただし、2024年元日に発生した能登半島地震の被災地域では地価が大幅に下落しているなど、地域間の格差が鮮明となっています。

投資家の関心が集まるエリア・セクター

経済情勢や社会構造の変化は、不動産投資家の関心を集めるエリアやセクターをつねに変動させています。2025年に向け、注目すべきセクターを見ていきましょう。

都心部の再開発エリア

都心部では、日本一のビルが建つ予定の東京駅・常盤橋地区、波状的に再開発プロジェクトが進む渋谷駅周辺、大阪のうめきた2期地区など、いくつかの箇所で大規模複合開発が活発に進められています。これらの再開発エリアは、交通利便性の向上、商業施設の充実、緑豊かな空間の創出などにより、人々の生活拠点としても、ビジネス拠点としても魅力が増大し、物件価値の向上とプレミアム化が期待できます。

新しい働き方に対応したオフィス、多様なライフスタイルを享受できる住宅、そして国際的なビジネス交流を促進する機能が複合的に整備され、長期的な資産価値の維持・向上につながります。

物流施設

EC(電子商取引)市場の拡大は止まることを知らず、物流施設の需要は堅調に推移しています。都市型物流施設や先進的な設備を備えた物流センターは、供給が追いつかない状況が続いており、高い稼働率と安定した賃料収入が見込めます。

EC市場の成長に加え、AIやIoTを活用した物流の効率化が進むにつれて、より高度な機能を持つ物流施設へのニーズが高まっており、物流不動産は今後も安定した投資対象としての魅力を維持するでしょう。

データセンター

デジタル化の加速、AI技術の発展、クラウドサービスの普及にともない、データセンターへの需要は爆発的に増加しています。近年、GAFAMが、相次いで日本でのハイパースケールデータセンターの建設を発表し、話題となりました。

一例を挙げると、千葉県印西市は、その地盤の強さや電力供給の安定性から、首都圏のデータセンター集積地として知られています。インフラとしての評価が高いエリアに立地するデータセンターは、デジタル化加速による需要増と相まって、長期的な高収益が期待できるでしょう。

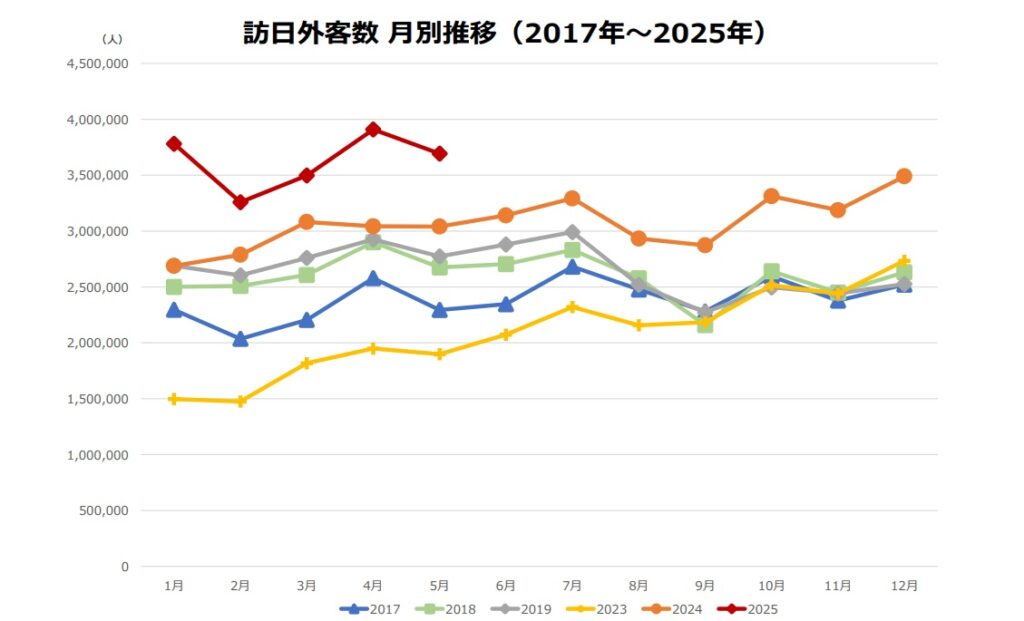

インバウンド関連

外国人観光客の日本訪問が本格的に回復する中で、インバウンド関連不動産への投資が再び注目されています。ホテル、旅館、リゾートコンドミニアム、観光客向けの商業施設など、インバウンド需要を取り込める物件は、大きな成長余地を秘めています。

インバンドのリゾート開発では北海道ニセコが有名ですが、近年、沖縄も注目を浴びています。温暖な気候と美しい自然、充実したリゾート施設が国内外からの観光客を惹きつけ、インバウンド関連投資が活発です。

2025年7月には名護市で大型テーマパーク「ジャングリア」の開業が予定されており、北部エリアの宿泊需要がさらに拡大し、周辺のホテルや商業施設の投資価値向上が期待されています。

空室率の動向と賃貸市場

日本不動産研究所が発表した「全国賃料統計」によると、調査対象となる158都市のうち70都市において賃料の上昇が観察されました。

出典:一般財団法人日本不動産研究所 【公表資料】第29回 全国賃料統計(2024年9月末現在)の調査結果を公表

オフィス賃貸市場については、空室率はすでにピークアウトして低下に転じ、賃料も底入れの傾向を強めています。企業活動の再開や、対面でのコミュニケーションを重視する動きの再燃、新しいワークスタイルに対応した高機能オフィスの需要増が背景にあると考えられます。

住宅市場では、都心部の賃料は引き続き高水準を維持しており、単身者向け物件や交通利便性の高いエリアの物件は、高い入居率を維持しています。地方都市でも、大学や企業の集積があるエリアでは、安定した賃貸需要が見込まれます。

2025年版 富裕層のための不動産投資戦略とは

市場の潮流を理解した上で、いかに具体的な行動に移すかが富裕層の不動産投資戦略の核心です。ここでは、リスクを最小限に抑えつつ、最大限のリターンを目指すための実践的なアプローチを解説します。

リスクマネジメントの徹底

不動産投資は、リスクマネジメントの徹底が成功の鍵を握ります。投資対象のエリア、物件種別、資金配分の綿密な計画が重要です。

物件選定においては、デューデリジェンスの徹底が不可欠です。物件の物理的状況(老朽化、修繕履歴、耐震性など)、法務的側面(法規制、権利関係、登記情報など)、経済的側面(収益性、将来の賃料上昇余地、周辺開発計画など)を多角的に調査し、潜在的なリスクを洗い出します。

購入時から出口戦略の明確化も重要です。市場の状況に応じて最適なタイミングで売却できるような流動性リスクの管理が求められます。

日本は地震や台風などの自然災害が多い国であるため、災害リスクへの備えとして、保険への加入やハザードマップの確認なども必要です。

節税対策と資産運用戦略の融合

富裕層にとって、不動産投資は節税対策と資産運用戦略の融合という側面を持ちます。減価償却を活用した所得税・住民税の節税は、他の事業所得や給与所得との損益通算で、大きな節税効果を生み出す可能性があります。

不動産を所有・管理するための資産管理会社の設立も検討に値します。資産管理会社は所得分散効果による税負担の軽減とともに、資産承継にも活用できる強力なツールとなり得ます。相続や生前贈与の際には、資産が不動産実物ではなく株式となるため、分割が容易で節税メリットも多くあります。

プロフェッショナルとの連携

不動産投資の成功には、プロフェッショナルとの連携が不可欠です。市場の動向、法制度、税制はつねに変化しており、これらを正確に把握し、的確なアドバイスを提供してくれる専門家の存在は貴重な財産となります。

金融資産と不動産を含む資産全体のポートフォリオ提案を行うIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)、客観的な情報と助言を提供してくれる不動産コンサルタントの選定が特に重要です。

税務上の最適化や法的なトラブル対応のために、税理士、弁護士など専門家ネットワークの構築も欠かせません。プロフェッショナルとの連携こそが、複雑な不動産投資市場における羅針盤となり、資産を最大限に守り、成長させるための基盤となります。

まとめ

2025年は、マクロ経済の動向、金利、インフレ、政策変更などが複雑に絡み合っている状況です。激動の時代は、同時に大きなチャンスを秘めているともいえます。富裕層ならではの資金力と情報力を活かし、綿密な戦略とリスク管理によって、不確実性の中にも確かな成長機会を見出せるのです。

市場の最新動向をつねに把握し、信頼できる専門家との連携で、自身のライフプランや資産形成の目標に合致した最適な資産ポートフォリオが構築できます。未来を見すえた賢明な投資判断が、激動の時代における富裕層の資産形成を成功へと導くでしょう。

弊社ウェルスパートナーは、富裕層向けの独立系資産運用アドバイザーです。不動産に加え、株式・債券・ヘッジファンドなどを組み合わせた最適なポートフォリオを中立的な立場で提案します。

お客様の目的やリスク許容度に応じた戦略で、税務・承継対策、伴走サポートを提供し、長期的な資産形成を支援します。ぜひ、ウェルスパートナーの無料相談をご利用ください。

株式会社ウェルス・パートナー

リアルアセットマネージャー

早稲田大学商学部卒業後、大和ハウス工業株式会社へ入社。

富裕層・地主に賃貸住宅での土地活用ソリューション提案に従事。東急リバブル株式会社にて投資用不動産の売買仲介を経験後、株式会社ウェルスパートナーに入社。マネー現代など大手メディアでの記事執筆も行う。